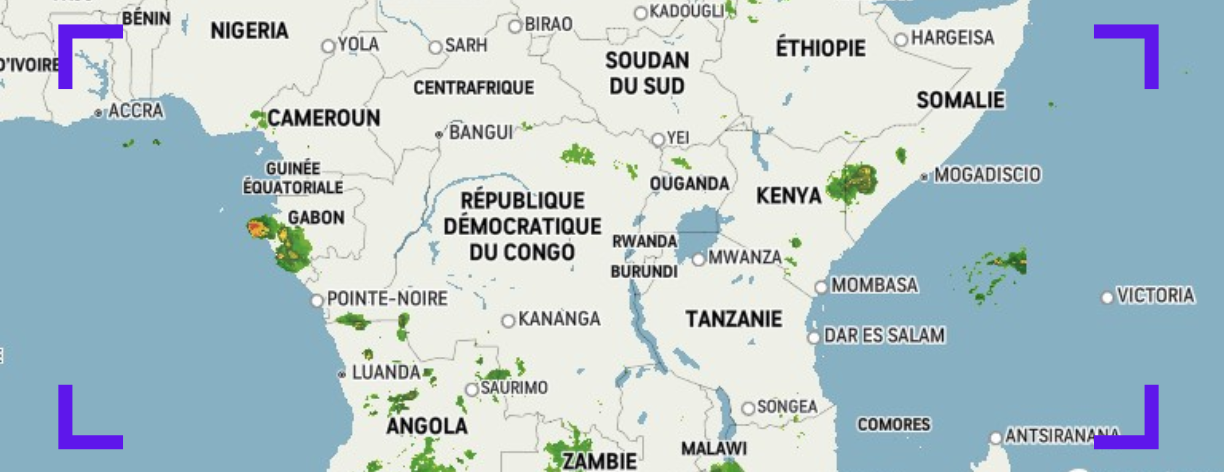

Les Baluba dont nous nous référons dans nos études sont les locuteurs de la langue kiluba et vivant dans le Buluba (Colle, 2021 :1). Ces Baluba se trouvent dans huit provinces de la République Démocratique du Congo.

Introduction

Les Baluba, locuteurs natifs du Buluba parlent la langue kiluba, une langue ancienne et précieuse, qui incarne à la fois leur riche patrimoine culturel et leur identité profonde. Ils se distinguent par un attachement inébranlable à leurs traditions ancestrales, ainsi que par leurs remarquables contributions artistiques, en particulier dans les domaines de la sculpture, de la musique et de l’artisanat. L’organisation sociale unique, fondée sur des structures, a façonné une société où la solidarité et responsabilité politique occupent une place centrale. Cet idéal repose sur une conception de l’identité, où l’individu se définit non seulement par ses liens familiaux, mais aussi par son appartenance à un idéal ethno-civilisationnel harmonieux, en parfaite symbiose avec son environnement naturel.

L’histoire des Baluba est en outre marquée par un lien profond avec la terre et ses cycles, renforçant ainsi leur mode de vie à la fois agricole et spirituel comme nous venons de le voir dans le premier chapitre. Leurs croyances traditionnelles, axées sur le respect des ancêtres et la vénération des esprits de la nature, témoignent de cette relation intime avec leur environnement. Cependant, il est essentiel de distinguer les Baluba locuteurs du kiluba et natifs du Buluba aux groupes ethniques disparates peuplant les provinces du Kasaï, à savoir le Kasaï ayant pour chef-lieu Tshikapa, le Kasaï-Central, avec Kananga comme chef-lieu, et le Kasaï-Oriental dont le chef-lieu est Mbuji-Mayi.

Bien que ces groupes ethniques disparates dits « Baluba du Kasaï » à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les populations autochtones de ces provinces ne sont pas ethniquement Baluba. Ces régions abritent une mosaïque de groupes ethniques distincts, chacun doté de sa propre langue et de ses coutumes, tels que les Kuba, les Lulua, les Matamba, les Bambo, les Kete, les Tshokwe, et bien d’autres. Le Tshiluba est une langue qui a été standardisé par les missionnaires but d’évangéliser la région et imposé sur les autres peuples du Kasaï. Petit avance à ce propos :

« Dans son sens le plus large, l’ethnonyme “luba” désigne trois grands groupes de populations répartis entre le Shaba et le Kasaï. Il y a lieu de faire une première distinction entre les Luba du Shaba et ceux du Kasaï. Les premiers parlent le kiluba, les seconds le tshiluba ; les deux langues sont apparentées, mais de façon relativement lointaine^ La différence ne s’arrête pas là, car de nombreuses divergences culturelles et historiques séparent les deux groupes. Ainsi les Luba du Kasaï n’ont Jamais fait partie du royaume luba et ne se sont Jamais constitués en royaume ; comme on le verra dans le chapitre suivant, la charge cheffale se transmet chez eux selon un système “électif” ou plutôt par “achat”, et cela pour une période déterminée, longue souvent de quelques années à peine ; rien chez les Luba du Kasaï ne rappelle l’institution des rois ou des chefs sacrés héréditaires {Mulopwe) qu’on observe chez les Luba du Shaba » (Petit, 1993 : 30-31).

La confusion entre les Baluba natifs du Buluba et locuteurs du kiluba et ceux que l’on appelle fréquemment “Baluba du Kasaï” découle de la politique coloniale dans leurs politiques d’étouffer l’identité des Baluba. Ils ont généralisé de l’ethnonyme “Baluba du Kasaï”, pour ainsi semer la confusion entre les véritables Baluba, fondateurs de l’empire et les Baluba fabriqués au XXe siècle. Nous avons abordé cette problématique dans notre essai consacré à l’identité kiluba dans le Kasaï. Cette étude approfondit les raisons pour lesquelles certaines personnes originaires du Kasaï sont aujourd’hui désignées sous le nom de Baluba, bien qu’elles appartiennent à des ethnies distinctes. Nous encourageons vivement les lecteurs désireux de mieux comprendre ces enjeux historiques et sociologiques à consulter cet ouvrage. Enfin, il est important de préciser que cet essai se concentre exclusivement sur les Baluba locuteurs du kiluba, c’est-à-dire les Baluba du Buluba.

Peuple Múlúba

Les Bálúba, terme au pluriel désignant le Múlúba, constituent une nation homogène sur les plans ethnique, géographique, linguistique et historique (Mutonkole, 2007 : 96). Cette homogénéité perdure malgré les assertions contradictoires de ceux qui affirment que les Baluba sont un agrégat de groupes hétérogènes, unis par le système politique d’un petit royaume émergent localisé dans l’hinterland près du lac Boya, dans l’actuel territoire de Kabongo (Petit, 1996 : 759-774). Ces affirmations ne résistent nullement à l’analyse des faits historiques et semblent découler d’une méconnaissance de la composition ethnique kiluba. Comme l’indique Lukanda :

« Les Baluba existaient avant l’émergence de l’empire en tant qu’organisation politique générique d’un peuple Múlúba préexistant » (Lukanda, 2016 : 77).

Autrement dit, l’identité kiluba n’est pas le produit d’un petit royaume, mais elle s’est développée indépendamment. Les Baluba ne sont pas le résultat d’un système politique ; ils ont été les précurseurs de l’empire, et non l’inverse. Ils partagent une origine ethnique et historique commune, bien que certains groupes voisins, en raison du prestige et de l’influence associés au nom Múlúba, aient été assimilés à ce peuple, adoptant ainsi l’identité kiluba de manière presque abusive (Mutonkole, 2007 : 95).

Cette dynamique d’assimilation illustre la puissance du symbole culturel que représente le peuple Múlúba dans la région. L’identité kiluba, fondée sur des valeurs communes, des croyances et une histoire partagée, a servi de catalyseur à l’intégration de divers groupes ethniques, renforçant ainsi la cohésion sociale au sein de la nation Bálúba.

Selon leur tradition orale, encore préservée de nos jours, les Baluba se reconnaissent unanimement comme issus d’un ancêtre mâle originel unique, Ilunga Nshi Mikulu, et d’une mère originelle également nommée Mbuyu Kibumbwe Longo (Kabwende, 2024 : 114). Cette tradition leur confère une place fondatrice dans l’histoire de l’humanité, étant perçus comme les premiers êtres humains créés par Dieu dans l’imaginaire collectif des Baluba d’hier et d’aujourd’hui (Lukanda, 2018 : 19-25). Cette mythologie créatrice renforce non seulement le sentiment d’unité parmi les Baluba, mais elle leur confère également une légitimité historique transcendant les frontières politiques et sociales. En outre, cette légitimité est fréquemment invoquée pour promouvoir la solidarité au sein de la diaspora Baluba, qui, bien que dispersée, conserve des liens culturels solides.

Historiquement, les Bálúba descendent de six clans (Avermaet & Mbuya, 1954 : s.v. Múlúba), à savoir : Kalù.ba Nganga, Kalanga Ngoyi, Kibawa Ilunga Mupemba Nkunda, Yangala Milumbu, Kayuba Nkulu et Kalunda Mutombo[1]. Ces six figures étaient les fils de Banza Mijibu Ier. Leurs descendants ont par la suite constitué les six principales tribus des Baluba : les Bakalanga, les Bakunda, les Bene Mutombo, les Bakulu, les Bene Milumbu et les Bavumbu. Ce système clanique illustre la complexité de l’organisation sociale et des structures de pouvoir qui ont caractérisé le peuple Múlúba tout au long de son histoire. Chaque clan a joué un rôle fondamental dans le développement de l’identité collective, agissant comme vecteur de transmission des traditions, des valeurs et des normes culturelles au fil des générations.

Les Bakunda ont eux-mêmes engendré des clans qui se sont transformés en tribus autonomes : Bene Butumba, Bene Kinkondja, Bazela, Bakaonde, Bene Kayembe Mukulu, Babwile, Basanga, etc. Les Bakalanga ont donné naissance aux Baluba Samba, Bankana ba Kilumba, Bene Nkimbi, Baoya, Bene Madia, entre autres. Toutes ces tribus partagent une langue unique, le kiluba, qui s’étend sur une vaste superficie géographique de plus de 500 000 km². Sa large diffusion a naturellement engendré de légères variations dialectales qui n’entravent en rien l’intercompréhension mutuelle au sein du Buluba, leur pays. Elles possèdent les mêmes institutions politiques, culturelles, historiques et sociales (Mutonkole, 2007 : 95-96). Ces institutions, qu’elles soient traditionnelles ou modernes, jouent un rôle central dans la préservation et la promotion de l’identité Múlúba à travers des rituels, des festivals et des pratiques communautaires.

À titre d’exemple, un Múlúba-Mukalanga de Kabongo emploiera le terme “Kibelo” (la porte), tandis qu’un Múlúba de Kalundwe pourrait parfois utiliser “Tshibero” ou “Tshibelo”. Dans ce cas, les préfixes KI et TSHI s’interchangent librement sans modifier le sens du mot, préservé et dicté par le même radical nominal, ici -BELO.

Un Múlúba Muvumbu d’Ankoro pourrait dire “Holo” (éléphant), alors qu’un Mwine Nkulu de Malemba employerait “Polo”. Les consonnes H et P sont des variantes libres que l’on retrouve fréquemment en kiluba, la langue des Baluba.

De même, un Múlúba de Nkinda pourrait prononcer “Mudilo” (feu), tandis qu’un Múlúba du Butumba parlera de “Mudiro” et un Mukwejimu de Kongolo dira « mulilo ». Les consonnes L, R et D ont également tendance à s’interchanger librement dans la langue kiluba. En général, la consonne L suivie de la voyelle I se transforme généralement en D. Ces variations libres des consonnes et des voyelles au sein d’une même langue n’altèrent en rien la beauté et la richesse de la grande langue qu’est le kiluba.

Il est regrettable que certains chercheurs, étrangers à notre paradigme de pensée, aient formulé l’hypothèse de l’hétérogénéité des identités d’origine des Baluba sur la base de ces minimes différences dialectales au sein de la langue kiluba. Cette approche réductionniste ne tient pas compte de la richesse culturelle et de l’histoire collective qui unissent véritablement les Bálúba. Mutonkole Lunda a eu raison de déclarer :

« C’est fausser les choses que de dire que les Baluba constituent un ensemble de peuples hétéroclites sur base peut-être de la diversité dialectale » (Mutonkole, 2007 : 153).

Les Baluba, loin d’être un agrégat disparate, incarnent un exemple vivant d’une identité culturelle riche et diversifiée, façonnée par des siècles d’histoire commune, de luttes et de résilience. Cette résilience se manifeste aujourd’hui par la volonté des Bálúba de préserver leur patrimoine culturel face aux défis contemporains, tels que la mondialisation et l’uniformisation culturelle.

Origine et composition ethnique des Baluba

La notion de nation ou d’ethnie parmi les Baluba est profondément enracinée dans leur histoire et leur identité collective. Ce peuple d’Afrique centrale manifeste une conscience aiguë de son organisation ethnique, caractérisée par une grande homogénéité dans plusieurs aspects de sa vie sociale et culturelle. Les Baluba forment un groupe ethnique homogène non seulement sur le plan linguistique, mais également géographique et culturel (Mutonkole, 2007 : 96).

La société kiluba est structurée en 25 tribus distinctes, toutes issues d’une même lignée ancestrale : les six enfants de Banza Mijibu Ier (Kabwende, 2024 : 115). Cette origine commune confère aux Baluba une unité remarquable, marquée par des caractéristiques partagées à travers les tribus. Cette homogénéité se traduit de manière significative dans divers aspects de leur organisation sociale. Les Baluba partagent des institutions sociales, politiques, religieuses et culturelles communes. Ils habitent un territoire unifié appelé Buluba (Colle, 2021 : 1) et utilisent une langue commune, le Kiluba, qui, bien que dialectalement diversifiée selon les régions, reste un pilier central de leur identité. Cette langue reflète une structuration sociale et culturelle cohérente.

L’organisation et l’identité des Baluba se manifestent également dans leur langage, où l’on trouve des termes spécifiques illustrant les éléments clés de leur société. Ces termes portent des significations profondes, liées à leurs structures sociales et culturelles, et servent de vecteurs pour comprendre les valeurs et les croyances qui unifient leur communauté. Ainsi, en analysant la structure ethno-sociale des Baluba à travers le prisme des concepts de Maurice Godelier, il apparaît clairement que leur identité ethnique et leur organisation sociale sont non seulement des éléments de cohésion interne, mais aussi des expressions concrètes de leur perception collective de la nation et de l’ethnie. Les Baluba illustrent comment la conscience ethnique peut être profondément intégrée à la structure sociale, offrant ainsi une vision unifiée et complexe de ce que signifie appartenir à une communauté :

Muntu (Bantu au pluriel)

Les Baluba utilisent le terme « Bantu » pour désigner l’ensemble de l’humanité. Cette conception du Bantu repose sur l’umbuntu le concept traduisible par l’humain (Ntabona, 2021 : 69). À l’intérieur de cette conception de l’umbuntu, on distingue la notion de Muzo (nation ou ethnie), suivie par le Nsala (tribu), puis le clan (kisaka) et le lignage (diifu). Cependant, nous nous concentrerons spécifiquement sur la notion de tribu.

Muzo (Mizo au pluriel) : ethnie (s) ou nation (s)

Le Muzo, selon la compréhension sociale leucoderme, équivaut à la nation ou à l’ethnie. Il représente un groupe d’êtres humains unis par la culture, la conscience ethnique, la mémoire historique, la langue, un ancêtre commun et un système politique commun. Ainsi, les Baluba utilisent l’expression “Muzo wa Baluba” pour désigner la nation ou l’ethnie des Baluba. Cela les distingue des autres peuples avec lesquels ils partagent des liens historiques, politiques, culturels et sociaux, par rapport à ceux qui n’appartiennent pas à cette identité collective. Cette idée est illustrée dans le proverbe kiluba qui dit :

« Múlúba wa kashina vita nansha’mba mizo yonso ya ntanda i bebunge. Uboya kyobo ne miketo kayi kubulwi hamo bwa panji : Múlúba qui ne craint la guerre même si elle déclarée par une coalition des nations. Armé ses flèches et sa lance, il les poursuit et les écrase une par une comme les fourmis panji ».

Ce proverbe met en exergue la résilience et la bravoure légendaire du peuple Múlúba lorsqu’il se retrouve confronté aux affres de la guerre, même si celle-ci résulte d’une coalition englobant l’ensemble des nations terrestres. En dépit des difficultés, armé seulement d’une lance et de flèches empoisonnées, le guerrier Múlúba avance avec détermination sur le champ de bataille, prêt à défendre sa terre et son honneur : « Yo twifwila i ntanda ya shile bankambo : c’est la terre ancestrale que nous sacrifions nos vies » disent-ils. Ce courage indéfectible et cette ténacité le rendent comparable à la modeste fourmi “panji”, laquelle, malgré sa taille insignifiante, est en mesure d’infliger des blessures inattendues à ses adversaires. De même, bien que le peuple Múlúba puisse paraître seul face à la multitude de ses ennemis, il se distingue par sa capacité à infliger des pertes considérables et à se défendre avec une vaillance inébranlable.

Ce proverbe met non seulement en lumière la force militaire du peuple Múlúba, mais aussi son indomptable volonté de résister aux forces extérieures, quelle que soit leur supériorité numérique ou matérielle. Il symbolise une forme de résistance morale et culturelle en un mot civilisationnelle, un refus obstiné de se soumettre à l’envahisseur, même si celui-ci bénéficie d’un avantage en termes de ressources ou d’effectifs. Il illustre avec force la profondeur du sentiment d’identité et d’appartenance ethnique qui anime le peuple Múlúba. De surcroît, ce proverbe révèle une acuité particulière quant à l’existence des plusieurs Nations qui compose le monde et qui sont susceptibles de se coaliser contre lui. En évoquant la possibilité d’une coalition réunissant toutes les nations contre lui, le peuple Múlúba manifeste une compréhension fine des dynamiques géopolitiques de l’époque, où alliances et conflits entre divers groupes étaient monnaie courante. Cela permet de comprendre l’idée qu’au sein de la conception sociale et humaine du peuple Múlúba, émerge une véritable notion de “nation”. Le peuple Múlúba ne se définit pas uniquement par des caractéristiques tribales ou locales, mais par un sentiment national qui transcende les divisions internes et le soude face aux menaces extérieures.

Cette notion de nation dépasse la simple identité ethnique ou l’organisation clanique, souvent désignée par le terme “Muzo”. Il s’agit ici d’une structure sociale plus élaborée, où les individus sont unis non seulement par des liens de sang ou de territoire, mais aussi par une solidarité face aux menaces extérieures. Le proverbe cité ci-haut, met en évidence une organisation politique et sociale sophistiquée, où la défense de la collectivité et la conscience d’une appartenance commune sont des éléments centraux de l’identité Múlúba. Ce proverbe peut également être interprété comme un message d’espoir et de persévérance. Il montre que même une petite communauté, si elle est unie et résolue, peut tenir tête à des forces bien plus importantes. Il invite ainsi à ne jamais sous-estimer la puissance d’un peuple déterminé, même s’il semble en position de faiblesse. Il s’agit d’une leçon universelle sur la force de la détermination et de la solidarité, des valeurs que le peuple Múlúba semble avoir profondément ancrées au cœur de son identité bantue.

Nsala : Tribu

Le terme « Nsala » est empreint d’une grande richesse sémantique, doté d’une polysémie remarquable qui lui confère des nuances ethnoculturelles profondes. Dans certains contextes, il peut se traduire par « royaume », évoquant ainsi l’idée d’une entité politique ou territoriale structurée autour d’une autorité centrale. Cependant, dans son acception la plus fondamentale et la plus répandue dans l’ancien kiluba, il renvoie avant tout à la notion de « tribu ». Celle-ci revêt une importance capitale dans la structuration sociale, chaque tribu étant subdivisée en divers clans.

Ces clans, unis par des liens de parenté et des pratiques culturelles communes, constituent la base de l’organisation sociale et coutumière. S’agissant de l’ethnie des Baluba, elle offre un exemple éloquent de cette organisation tribale complexe. Les Baluba se répartissent principalement en six tribus majeures, toutes issues d’un ancêtre commun, Banza Mijibu Ier. Selon les récits transmis de génération en génération par la tradition orale, Banza Mijibu Ier occupe une place fondatrice dans l’histoire des Baluba. Il avait eu, selon ces récits ancestraux, six enfants, chacun étant à l’origine d’une tribu distincte. C’est ainsi que la tradition avance que la nation des Baluba est issue d’un personnage qui avait six enfants (Avermaet, 1954).

Ces enfants sont : Kalù.ba Nganga, Kalanga Ngoyi, Kibawa Ilunga Mupemba Nkunda, Yangala Milumbu, Kayuba Nkulu et Kalunda Mutombo. Chacune de ces lignées a donné naissance à une tribu qui, au fil du temps, a évolué pour former un ensemble tribal riche de diversité, tout en restant uni par des valeurs et traditions communes.

Les Baluba constituent ainsi une ethnie ou nation où l’histoire familiale, transmise par la tradition orale, joue un rôle fondamental dans la préservation de l’identité ethnique. Les récits des anciens ne sont pas de simples mythes ou légendes, mais des témoignages vivants de l’organisation sociale et des structures de pouvoir qui ont régi, et régissent encore aujourd’hui, la vie des Baluba. Ces récits, souvent véhiculés à travers des chants, des poèmes ou des cérémonies rituelles, permettent de maintenir le lien entre les membres des tribus, tout en renforçant leur sentiment d’appartenance à une seule ethnie.

Ainsi, la polysémie du terme « Nsala » illustre la richesse et la complexité de la structure socio-tribale des Baluba. Il révèle comment un seul mot peut englober non seulement une organisation politique et territoriale, mais également une véritable cartographie des relations sociales et familiales, profondément enracinées dans l’histoire de ce peuple :

- Kalù.ba Nganga eut pour enfants : Nkulu Mutumbe, Kyungu Mwémá et Kabange Mwémá (car ces derniers avaient la peau claire) et Musule Kyumba.

De ces enfants naîtront dans l’histoire les principaux clans : Bálúba Mwémá (1), Bálúba Mbaya (2), Bálúba Kayeye (3), Bálúba Kalunda (4) et Bálúba Matamba (5).

Ces Baluba occupent l’espace compris entre les territoires de Kabongo, Kabalo et Malemba Nkulu. Ces Baluba forment la tribu kiluba de Baluba ba Nkulu.

- Kalanga Ngoyi eut pour fils : Mónga Kalama, Nsungu Kahete[2], Lusenge Kakwatwa, Nkunga Kahata et Ntambo Kalanga[3].

De ces enfants naîtront les clans : Bálúba Kalanga (6), Bálúba Kilumba (7), Bálúba Kabondo (8), Bálúba Samba (9), et Bálúba Kibanda (10).

Ces Baluba se rencontrent principalement dans le territoire de Kabongo, Kabalo, Kongolo, Manono, Kamina et Kalemie. Il s’agit ici de la tribu de Baluba Kalanga. Ces Baluba avaient jadis la peau claire et parfois très claire.

D’après Makonga Bonaventure, c’est la rencontre avec les Baluba Nkunda venus du Royaume Nyemb’wa qui aurait introduit la peau foncée dans le territoire de Kabongo (Makonga, 1948 : 306).

- Kibawa Ilunga Mupemba Nkunda eut pour enfants : Kibawa Kisolwe[4], Kazadi Nongo, Katenga Banza et Mwimbi’ a Nkunda.

De ces enfants naîtront les clans suivants : Bálúba Nkunda (11), Bálúba Bwile (12), Baluba Tumbwe (13), Bálúba hemba (14), Bálúba Zela (15) et Bálúba Sanga (16), Baluba Kaonde (17).

Ces Baluba sont à Butumba, Kinkondja, Lubudi, Kasenga, Moba, Mitwaba, Pweto, Mutshatsha, Kalemie, Manono et Kayembe Mukulu. Il s’agit de la tribu des Baluba Kibawa.

Il y aura plusieurs embranchements dus à l’émigration des Baluba Nkunda. Les uns s’installeront en cours de route et deviendront des sous-tribus des Baluba. C’est le cas des Baluba ba Kayembe Mukulu dans l’actuel Territoire de Sandoa. Ceux-ci descendent de Kibinda Umpemba, petit frère de Ilunga Mbidi Kiluwe. Il s’était rendu chez les Aruund où il épousa chez les Ampimin une femme nommée Kapuku. De ce mariage naîtra un enfant appelé Makonga. Celui-ci prit le nom de Kayembe Mukulu et depuis lors, ses descendants forment une sous-tribu des Bakunda, en tant que rejetons du père de Makonga. Les concernés ont fini par se considérer comme une tribu à part entière, celle de Bene Kayembe Mukulu.

En fait, ces Baluba Bakunda se dispersèrent sur l’ensemble du Buluba. Mais on peut situer leur foyer originel dans la contrée qui part du territoire de Nyunzu, en passant par la dépression de l’Upemba jusqu’à l’ensemble des régions qui touchent au Territoire actuel de Kasenga.

- Yangala Milumbu eut trois enfants : Nshimbu Kashila, Dilenge Kyulu et Kalonga Banza.

De ces enfants naîtront les principaux clans : Milumbu (17), Mvubu (18) et Boyo (19). Ces Baluba se trouvent à Ankoro, Manono, Kalemie, Kabalo, Kongolo et Nyunzu. Ils forment la tribu Baluba Milumbu.

- Kayuba Nkulu eut pour enfants : Kanyeme Ntanda, Kahia Myanda, Kahanda Nkulu, Kitenge Nongo et Kalalo wa Kalenga.

De ces enfants naitront les clans : Baluba bene Mulongo (19), Baluba bene Kayuba (20) et Baluba bene Nkulu (21). Ces Baluba se rencontrent à Kamina, Malemba Nkulu, Mulongo, Museka et Kayuba. Ils forment la tribu Baluba Kayuba.

Les anciens relataient qu’il engendra de nombreux enfants. La tradition soutient qu’il fut le premier Múlúba à prendre deux épouses, et on lui attribue l’introduction de la polygamie dans la société kiluba.

Les anciens rapportaient à ce propos qu’un jour, alors que Kayuba Nkulu revenait des champs, il entendit une voix mélodieuse et se mit à la suivre. Il découvrit une jeune fille assise sur une termitière noire (difwa). Celle-ci se présenta sous le nom de Kalenga. Lorsqu’il l’interrogea sur sa présence et son origine, elle répondit qu’elle venait de kuhona dyuba, du côté où le soleil se couche, c’est-à-dire de l’Ouest. Elle était arrivée ainsi aux abords du Lomami. Elle expliqua qu’elle avait fui son foyer car sa famille souhaitait la marier à un homme qu’elle n’aimait pas, et qu’elle avait quitté sa cité natale pour être libre. Kayuba Nkulu lui demanda alors si elle acceptait de le suivre chez lui. Kalenga accepta. Peu de temps après, ils tombèrent amoureux l’un de l’autre, et Kalenga consentit à devenir l’épouse de Kayuba. Ainsi, la pratique de la polygamie débuta chez les Baluba.

- Kalunda Mutombo eut des enfants dont notre informateur n’a livré qu’un seul nom. Il s’agit Kalunda Mpyana et ses frères et sœurs. De ces enfants naitront les principaux clans : Baluba Shakandi (22), Baluba Lubangule (23), Baluba ba Kabamba (24), Baluba ba Mutombo Mukulu (25).

Ces Baluba se rencontrent principalement dans les territoires de Kanyama, Sud-Kabinda, Ngandajika, Kanda-Kanda et ils sont connus de la tribu des Baluba Kalunda (Kabwende, 2024 : 131-132).

Voici comment la tradition relate la formation de l’ethnie kiluba ou des Baluba. Historiquement, cette ethnie provient des six enfants de Banza Mijibu Ier. Ces enfants ont engendré six clans initiaux. À partir de ces clans, se sont formées les tribus qui constituent aujourd’hui l’ethnie kiluba. Il est impossible de déterminer avec précision la période exacte à laquelle cette formation a débuté. Ces enfants habitaient jadis sur le mont Puwe et fondèrent la cité de Mulombi situé aujourd’hui dans le territoire de Malemba Nkulu et dans l’espace de la Dépression de l’Upemba. L’origine historico-géographique des Baluba est donc le mont Puwe dans le Buluba.

Les Baluba constituent un groupe ethnique d’une grande diversité tribale et clanique, dont les racines remontent à plus de six tribus originelles. Avec le temps, ces tribus se sont fragmentées en une multitude de clans, comptant aujourd’hui plus de vingt-cinq principaux clans. L’évolution des dynamiques sociales et politiques a conduit ces clans à acquérir une autonomie croissante, au point de devenir des entités tribales indépendantes. Ce phénomène illustre un processus de transformation sociale où les divisions internes ont favorisé une certaine forme de fragmentation territoriale et culturelle.

Chaque tribu des Baluba occupe un territoire spécifique, consolidant ainsi son identité propre. Certaines tribus, telles que les Kalanga, Kibawa, Kalunda et Milumbu, avaient déjà formé des royaumes avant l’émergence de l’empire des Baluba. Cette préexistence témoigne de la profondeur historique et de la complexité des structures sociales au sein de cette ethnie. Parmi les exemples notables de cette autonomisation progressive, la tribu Kibawa se distingue : elle a engendré plusieurs sous-groupes aujourd’hui reconnus comme des tribus distinctes. Ainsi, les Baluba ba Kinkondja, Kayembe Mukulu, et Butumba, issus de la tribu Kibawa, se considèrent désormais comme des entités séparées, bien qu’ayant une origine commune avec les Baluba ba Kibawa.

[1] Lunda Kasongo Robert (H). Âge approximatif 75 ans. Notable coutumier. Information recueillie à Kisanga. Territoire de Kabongo, province du Haut-Lomami. Le 25 août 2022.

[2] Un enfant brutal qui avait un couteau tranchant dit Kahete ka buyi

[3] Un enfant géant et combatif. Il quitta le village pour aller créer sa propre cité

[4] De la lignée de celui-ci naîtra des années plus tard un certain Kibawa Umpemba, fondateur du Royaume de Baluba Bakunda et dont les arrière-grands-parents de Ilunga Mbidi Kiluwe sont les descendants directs.

2 Replies to “Les Baluba : origine et organisation politique”

Rodrigue ngoie djese kilambilwa, décembre 9, 2024

Merci beaucoup pour votre dévouement et harmonieux travail dans cette ouvrage qui pour nous est un grand patrimoine commun.

Idriss UMBA, décembre 11, 2024

Vraiment des histoires pareillement est tellement très important sur tout pour nos enfants