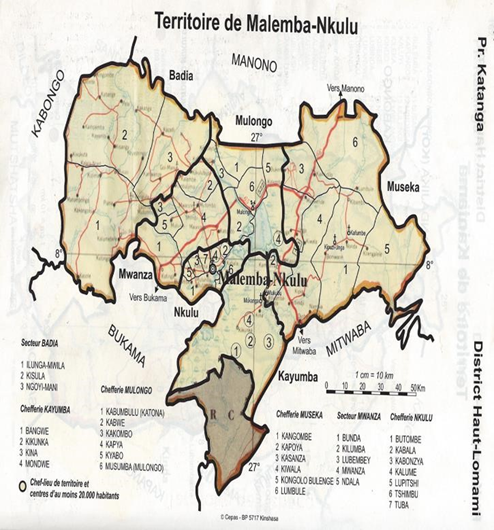

Figure 6. Carte territoriale

Le Territoire de Malemba Nkulu est situé au centre et au Nord-ouest du Buluba, selon la configuration provinciale actuelle. Sa superficie est de 26 246 km² et sa population avoisine les 983 274 habitants. On y cultive divers produits agricoles, tels que le manioc, le maïs, les arachides, les haricots, le riz paddy, le soja, les patates douces, les pommes de terre, les taros, les palmiers à huile, la canne à sucre, le chou chinois, les oignons, les tomates, les amarantes, les poivrons, le céleri, les piments, les épinards, les aubergines, le chou pommé, les carottes, les mangues, les oranges, les citrons, les avocats, les mandarines, les ananas, les goyaves, les pamplemousses et les papayes. Le territoire est également riche en ressources minières, produisant notamment du lithium et d’autres minerais. Il est entièrement habité par des Baluba, tous locuteurs natifs du kiluba.

Organisation politico-coutumière

La région de Malemba-Nkulu a quatre chefferies et deux secteurs :

Chefferie Nkulu

Elle s’étend sur sept groupements coutumiers, à savoir : Kabala, Kalume, Kabozya, Butombe, Lupitshi, Tuba et Tshimbu.

Chefferie de Museka

Son histoire remonte à l’époque de Mulopwe Nkumwimba Ngombe. Les successions sur cette chefferie ont toujours été problématiques. Les interventions coloniales ainsi que l’instrumentalisation politique postindépendance ont exacerbé sa bonne gouvernance. Elle compte six groupements : Kasanza, Kapoya, Kiwala, Lumbule, Kongolo Bulenge et Kangombe.

Chefferie de Mulongo

Cette chefferie fut fondée par le fils de Mulopwe Nkumwimba Ngombe. Elle évolua de manière indépendante et gagna en renommée dans le Buluba à partir de 1850, lorsque les Arabo-swahilis commencèrent à commercer l’ivoire et le poisson. Vers 1862, la cité de Mulongo comptait plus de 6 000 habitants (Reefe, 1981 :79). Cette chefferie comprend six groupements coutumiers, à savoir Kabumbulu (Katona), Kabwe, Kakombo, Kapya, Kyabo et Musumba (Mulongo).

Chefferie de Kayumba

La chefferie de Kayumba remonte au début de la grande migration des Baluba Nkunda qui partir de Membe lorsque Kalala Ilunga prit le pouvoir de Nkongolo Mwamba. Une partie des Baluba Nkunda s’installèrent dans cette région sous la protection de Kalala Ilunga. La chefferie fonctionna comme un kilolo et ne prit son autonomie qu’à partir de 1830. L’indépendance qui s’affirme à partir de 1870, lors que la production de l’ivoire prise par les Arabo-swahili permit au chef Kayumba s’émanciper du souverain Kasongo Kalombo. L’histoire de cette chefferie est marquée par les épisodes de grandes résistances du chef Kayumba contre les Arabes ainsi que contre la colonisation. Elle comprend quatre groupements : Kina, Bangwe, Mondwe et Kikunka. Après avoir réorganisé le territoire de Malemba Nkulu en quatre chefferies indépendantes, l’administration coloniale y créa deux secteurs :

Secteur Badia

Il s’étend sur quatre groupements, à savoir : Kisula, Ngoyi-Manyi et Ilunga Mwila.

Secteur Mwanza

Le secteur de Mwanza est, dans l’histoire coloniale, le plus important. Dans cette région, les missionnaires anglais et belges avaient établi des missions évangéliques. L’un d’entre eux, William F. Burton, y passa plus de 35 ans. Le secteur compte cinq groupements : Ndala, Mwanza, Kilumba, Bunda et Lubembeyi.

Territoire de Sandoa

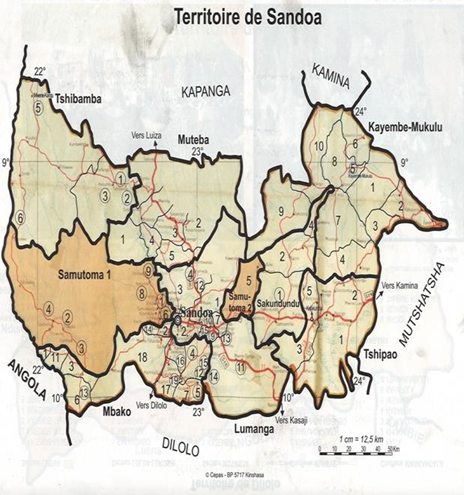

Figure 7. Carte territoriale

Le territoire de Sandoa est localisé dans la province du Lwalaba. Cette région est caractérisée par une grande diversité ethnique, incluant les Basanga, les Bakaonde, les Baluba ainsi que les Balunda. Les Baluba sont établis dans la collectivité de la chefferie de Kayembe Mukulu, qui fut historiquement un royaume.

Royaume de Kayembe Mukulu

Le royaume kiluba fut établi par Kibinda Umpemba, descendant d’Ilunga Sendwe Mwalaba. Il occupait la position de quatrième fils dans la lignée familiale, succédant à Ilunga Kakenda Mbidi Kiluwe, Bombwe Ilunga Mbidi, et Mwanana Ilunga Mbidi. À la suite du décès de leur père, les communautés du royaume de Kibawa Upemba décidèrent d’attendre Ilunga Kakenda Mbidi Kiluwe pour lui succéder. Elles manifestèrent une hostilité prononcée envers les autres frères, les obligeant à fuir.

Mwanana Ilunga entreprit la recherche de son frère, mais elle s’égara en cours de route et se retrouva parmi les Balunda, où elle fut unie en mariage à un chef Lunda. Cet événement constitua la première alliance matrimoniale royale entre les Baluba et les Balunda. Bombwe Mbidi traversa le Lwalaba et fonda le royaume de Kinkondja. Le plus jeune, Ndala Ilunga Mbidi, demeura à la capitale sous la protection de son oncle maternel. Kibinda Upemba, quant à lui, se dirigea vers le sud-ouest, atteignant la rivière Lubilanji où il s’établit. Peu de temps après, il épousa une princesse Lunda nommée Kapuku, scellant ainsi le deuxième mariage royal entre les deux peuples. De cette union naquit Makonga Upemba, un individu de stature imposante et d’esprit vif, qui succéda à son père.

Makonga Upemba mit sur pied une armée robuste qui lui permit d’expandre son royaume. Il engagea des combats vigoureux contre les Amalas, les découpant en morceaux à l’aide d’une épée acérée, ce qui lui valut le surnom de Kayembe, signifiant “celui qui tranche”, en référence à son habileté à découper les corps humains comme avec une houe tranchante (jembe, yembe). Depuis lors, le titre royal est devenu Kayembe Mukulu.

Le royaume de Kayembe Mukulu s’étend sur dix groupements coutumiers : Dizungue, Kalamboji, Kavula-Masamba, Swana-Ntenge, Mwad-Kapuku, Mwin-Mbiji I, MwinMbiji II, Nswan-Kambur, Ulamba-Fwan et Ulamba-Weji.

Territoire de Kongolo

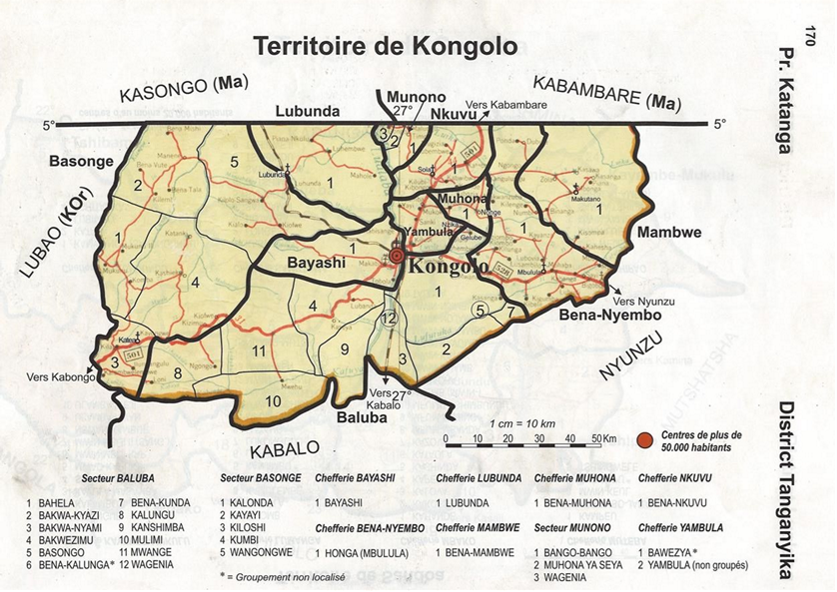

Figure 8. Carte territoriale

Le territoire de Kongolo est situé dans la province du Tanganyika. Ce territoire est riche en ressources humaines et son sous-sol recèle divers minerais. Il couvre une superficie de 13 408 km² et abrite une population estimée à plus de 750 487 habitants. Kongolo dispose d’un pont sur le fleuve Lwalaba ainsi que d’un aérodrome.

Le sol de Kongolo est extrêmement fertile, produisant abondamment du maïs, du manioc, du riz, des arachides, des bananes plantains, des palmiers élaeis, des amarantes, des choux, des tomates, des mangues et des aubergines. Le territoire de Kongolo est peuplé par diverses ethnies, notamment les Baluba, les Bahémba, les Bayashi, les Basonge, les Bakusu et les Wagenia.

Organisation politico – coutumière

Le territoire de Kongolo compte trois secteurs et huit chefferies. On a le secteur Baluba, Basonge et Munono (groupements : Bango-Bango, Muhona Yaseya, Wagenia). Puis les chefferies : Bayashi, Bena-Nyembo, Mambwe, Lubunda, Muhona, Yambula (Bawezya, Yambula), et Nkuvu.

Secteur Baluba

Le secteur Baluba constitue l’ancien royaume de Buki qui a été fondé par le prince Ilunga Kabale au dix-neuvième siècle. Ce secteur s’étend aujourd’hui sur 12 groupements (entièrement occupés par des Baluba) : Bahela, Bakwa-Kyazi, Bakwa-Nyami, Bakwezimu, Basongo, Bene-Kalunga, Bena-Kunda, Kalungu, Kashimba, Mulimi, Mwange et Wagenia).

Secteur Basonge

Les Basonge sont culturellement et socialement proches des Baluba. Ils ont fait partie de l’empire des Baluba. Les mariages entre les Basonge et les Baluba sont préférenciels. Cependant, les Basonge ont pu garder leur autonomie ethnique et linguistique. Leur secteur dans le territoire de Kongolo s’étend sur cinq groupements socioculturels que voici : Kalonda, Kayayi, Kiloshi, Kumbi, Wangongwe.

Chefferie Bayashi

Les Bayashi vivent dans le Territoire de Kongolo depuis la nuit des temps. Ils parlent le kiyashi (zi). Lukanda Lwa Malale écrit :

« Dans la classification des langues du pays et du Katanga, on cite le kiluba, puis le Kizela, le Kikunda, le Kikalanga, le Kiholoholo, le Kiyazi (shi), le Kihèmba, le Kilumbu…, comme langue distincte du Kiluba pour minorer simplement celui-ci. Il n’existe ni grammaire, ni morphologie, ni syntaxe, ni sémantique Kiyashi, Kizela,

Kikunda, Kihèmba, Kiholoholo, Kikalanga…, qui les démarquerait du Kiluba. Ce sont simplement des dialectes du Kiluba et sont le kiluba » (Lukanda, 2007 : 52 – 53).

Les Bayashi sont en effet, ethniquement parlant des Baluba. Ils sont appelés ainsi parce qu’ils habitent une région nommée Buyashi.

Il n’existe pas une ethnie kiyashi différente de l’ethnie kiluba. Tout comme les habitants de Bruxelles sont appelés Bruxellois, ce n’est pas pour autant que Bruxelles soit une ethnie au même titre que l’ethnie des Wallons.

Territoire de Kabalo

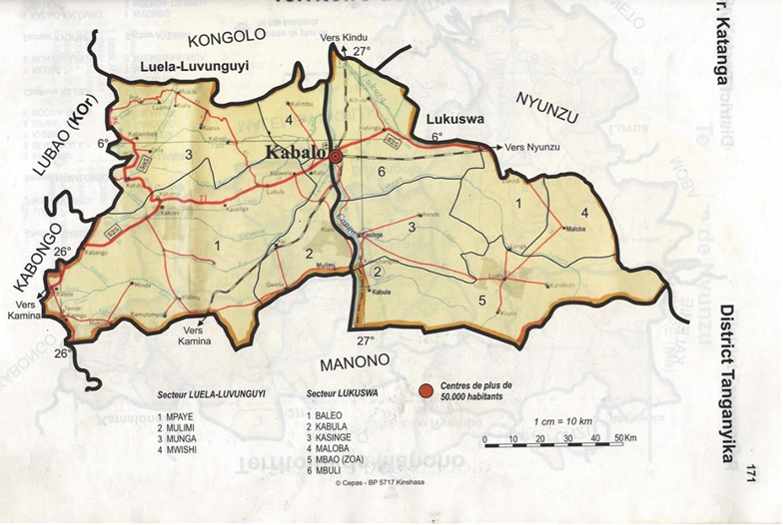

Figure 9. Carte territoriale

Le Territoire de Kabalo est situé dans la province du Tanganyika, au centre du Buluba. Il s’étend sur une superficie de 15 850 km² et abrite une population estimée à 339 201 habitants. Ce territoire est majoritairement peuplé par les Baluba, à l’exception de quelques villages Basonge situés dans la contrée de Munga. Le kiluba est la langue territoriale, tandis que le swahili est utilisé comme langue véhiculaire.

Kabalo est riche en ressources naturelles et hydrographiques, et la ville de Kabalo constitue un nœud de communication ferroviaire essentiel. Elle est desservie par trois lignes de chemin de fer : l’une conduisant à l’est (vers Kalemie), la deuxième menant vers le sud (Kamina et Lubumbashi) et la troisième se dirigeant vers le nord (Kindu au Maniema).

Les activités commerciales principales incluent l’agriculture, la pêche et l’élevage, qui demeurent prospères dans cette région du Buluba. Les productions agricoles principales sont le maïs, le riz, le sorgho, le millet, les haricots, le soja, le niébé, les petits pois, les patates douces, les pommes de terre, les ignames, le manioc, les palmiers à huile, le café, le thé, les papayes, la canne à sucre, les tomates, les oignons, les amarantes, le chou pommé, le chou chinois, les salades, les gombos, ainsi que les mangues, les avocats, les bananes et les oranges.

Le territoire de Kabalo est divisé en deux secteurs : Luela-Luvunguyi et Lukuswa. Le secteur de Luela-Luvunguyi s’étend sur quatre groupements : Mpaye, Mulimi, Munga et Mwishi. Le secteur de Lukuswa comprend six groupements : Mbuli, Mbao, Maloba, Kasinge, Kabula et Baleo.

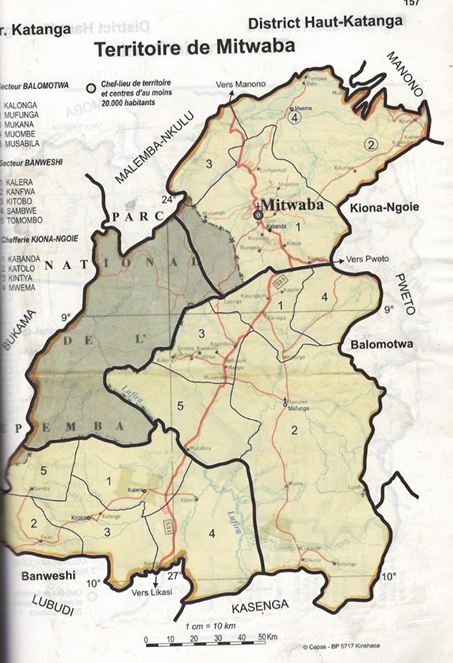

Territoire de Mitwaba

Figure 10. Carte territoriale

Le territoire de Mitwaba est situé dans la province du Haut-Katanga, à l’est du Buluba. Il couvre une superficie de 25 894 km² et sa population est estimée à 450 610 habitants (2022). Ce territoire est partagé entre différentes ethnies, dont les Babemba, les Baluba, les Baushi et les Balomotwa. Il est doté d’une hydrographie riche, d’une faune variée et d’une flore luxuriante, principalement dans le Parc de l’Upemba. Son sous-sol regorge de nombreuses matières premières.

Les activités commerciales de Mitwaba sont principalement axées sur l’agriculture, la pêche et l’élevage. Les principales productions agricoles incluent le maïs, le riz, les haricots, le manioc, les arachides, les patates douces et les palmiers élaeis.

Sur le plan politico-coutumier, le territoire de Mitwaba est constitué de deux secteurs et d’une chefferie :

Chefferie de Kyona-Ngoyi

La chefferie des Baluba de Mitwaba faisait traditionnellement partie du Royaume de Kibawa Mupemba. Ces Baluba de l’Est habitent le Dizela et sont donc appelés les Bazela, locuteurs du kizela. La chefferie comprend quatre groupements : Kabanda, Katolo, Kintya, et Mwémá.

Territoire de Mpweto

Figure 11. Carte territoriale

Le territoire de Mpweto est situé dans la province du Haut-Katanga. Il s’étend sur une superficie de 22 673 km² et abrite une population estimée à plus de 740 825 habitants (2022). À l’instar du territoire de Mitwaba, Mpweto est une région où l’élevage, l’agriculture et la pêche sont des activités économiques majeures. Le territoire est organisé en trois chefferies et un secteur :

Chefferie Kyona-Nzini

Cette chefferie s’étend sur deux groupements : Kasongo-Mwana et Kyona-Nzini. C’est une chefferie des Baluba de l’Est, également nommés Bazela, locuteurs du Kizela.

Chefferie Mwenge

La deuxième chefferie kiluba du Territoire de Mpweto s’étend sur les groupements de Mwenge et de Kasongo-Kamulumbi. Le secteur de Moero et la chefferie de Mpweto sont multiethniques, avec quelques villages Baluba présents dans la région. Ces territoires ont été soumis par les Baluba pendant le règne de Mulopwe Ilunga Nsungu, qui envoya un bataillon de soldats pour conquérir les chefs locaux. Cependant, les véritables conquêtes de ces régions furent accomplies par Nkumwimba Ngombe aux alentours de l’année 1730. Celui-ci étendit l’État kiluba au-delà du lac Bangwelo. Le Mulopwe y créa ainsi des colonies kiluba, notamment en Zambie, où les Baluba forment aujourd’hui des communautés locutrices du kiluba. Vingt-cinq tribus zambiennes se réclament d’une origine kiluba.Les Baluba commencèrent à perdre le contrôle de leurs colonies du Sud à partir de 1830, d’abord avec l’arrivée des Boers venant d’Afrique du Sud, puis à cause de la conquête anglaise qui mit fin à la mainmise des Baluba et des Balunda dans la région.

En effet, même les conquêtes des Balunda autour du lac Moero et de la rivière Luapula jusqu’au nord de la Zambie avaient été menées par les armées Balubas introduits en Uruund depuis le règne de Kibinda Ilunga. Vers 1870, l’incursion dans le Sud-Est du Katanga par les Arabo-swahilis et les Bayeke sous la direction de M’siri mit fin à la domination kiluba dans cette région. Depuis lors, la présence des Baluba n’y exerce plus le monopole politico-commercial d’antan, et ce jusqu’à l’arrivée des Européens en 1900.

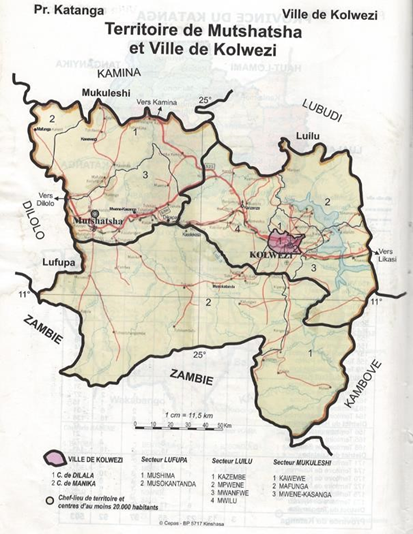

Territoire de Mutshatsha

Figure 12. Carte territoriale

Le territoire de Mutshatsha est localisé dans la province du Lualaba. Historiquement, durant l’apogée de l’empire des Baluba, l’ensemble de ce territoire était sous l’autorité des Baluba-Kaonde, des Baluba-Sanga et des Baluba-Nkunda. Les Baluba-Kaonde furent les premiers à s’y établir, dès 1550, en provenance des régions de Manono et de Nyunzu. Ils furent suivis par les Baluba-Sanga, originaires de la région de Membe, puis par les Baluba-Nkunda. Enfin, les Ndembo s’installèrent également sur ces terres.

Cependant, au début du XIXᵉ siècle, aux alentours de 1800, les Ndembo nouèrent une alliance stratégique avec le chef Kazembe, visant à affaiblir l’autorité des BalubaNkunda, qui exerçaient alors une domination sur le royaume de Kazembe. Cette alliance marqua une période de fragmentation du pouvoir au sein de la région.

Les Baluba habitent dans les secteurs de Luilu (autour de Kanzenze), de Mukuleshi, et de Lufuba (Musoka-Ntanda). Ces Baluba subissent aujourd’hui une ségrégation ethnique de la part des autres ethnies de la région. Et pire encore, leurs propres frères Baluba Sanga et Baluba Kaonde s’allièrent aux Ndembo, Cokwe et Lunda pour discriminer les Baluba dans les institutions provinciales et on ne se gêne de leur rappeler qu’ils doivent rentrer chez eux dans le Haut-Lomami alors qu’ils sont autochtones de cette région. Ils sont ainsi marginalisés et ils ne sont même pas consultés pour les affaires provinciales. Les Ndembo, Cokwe et Lunda qui dirigent la province reprennent les politiques ségrégationnistes appliquées dans le Haut-Katanga contre les Baluba autochtones des territoires de Pweto, Kasenga, Mitwaba et du groupement de Kalwa. Il est temps que les Baluba reprennent leurs droits ancestraux sur les territoires qu’ils occupent et qu’ils se battent pour mettre un terme à toute forme de ségrégation ethnique.

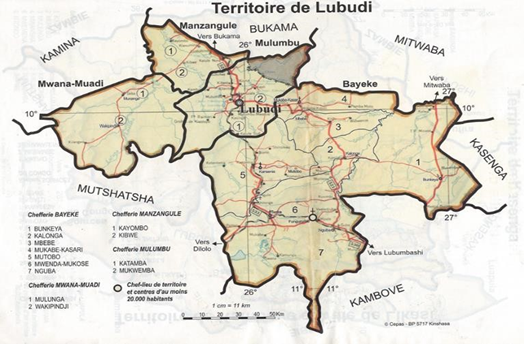

Territoire de Lubudi

Figure 13. Carte territoriale

Le territoire de Lubudi est situé dans la province de Lwalaba. Les Baluba y occupent les chefferies de Mulumbu (regroupant les groupements de Katamba et Mukwemba), de Manzangule et de Mwana Mwadi. Ces Baluba du Sud contribuaient à l’État kiluba en fournissant du fer pour la fabrication des armes et du cuivre pour le modelage des croisettes multiformes, qui servaient de monnaie, et ce, bien avant le VIIIe siècle, J.C.

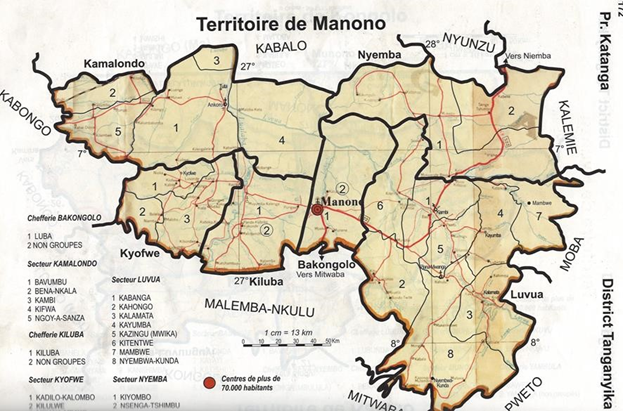

Territoire de Manono

Figure 14. Carte territoriale

Certaines données de cette section proviennent de la Cellule d’Analyses des Indicateurs de Développement (CAID) selon le rapport annuel 2016 de l’Administration du Territoire. Le territoire de Manono est situé dans la province du Tanganyika. Sa superficie est de 34 198 km² et sa population est estimée à 600 865 habitants, selon la Cellule d’Analyses des Indicateurs de Développement (CAID).

Il est positionné à une latitude de 7° 18′ Sud et une longitude de 27° 25′ Est, à une altitude de 633 mètres. Le territoire bénéficie d’un climat tropical caractérisé par l’alternance de deux saisons : une saison sèche de cinq mois et une saison pluvieuse de sept mois. Globalement, le climat Aw5 (selon les critères de Köppen) domine la région, avec une moyenne de 165 jours de pluie par an et une hauteur de précipitations de 1138 mm. La température moyenne annuelle est de 22,4°C, avec un maximum de 32,3°C et un minimum de 19,3°C.

Le territoire de Manono est drainé par le fleuve Congo (Lwalaba), la rivière Luvua et de nombreux affluents. En amont, ce fleuve est appelé Lwalaba et en aval Kamalondo, juste à son point de rencontre avec la rivière Luvua à Ankoro. La Luvua coule sur une couche d’alluvions souvent épaisse, dans une vallée bien régularisée. Plus en amont, jusqu’au goulot de déversement du lac Moero, chutes et rapides se succèdent presque sans interruption. La première chute est celle de Pyana-Mwanga, partiellement captée par la Géomines, qui y a construit une centrale hydroélectrique. Parmi les autres rivières de la région, on trouve la Luvidjo, Bally, Lubumbu, Kananga, Lukulu, Lumumba, Musyi, Nyemba, Lwiboso et Lukushi. En plus des rivières, le territoire contient plusieurs lacs et étangs principaux : le lac Lukushi (à la cité de Manono), ainsi que Tohwe-Sanga et Zibya à Ankoro, Mpete, Kaulwe, Kyatunga, Tohwe, et Lanji.

La végétation du territoire est composée principalement de savanes herbeuses, favorables à toutes les cultures et à la chasse. Le relief est accidenté, dominé par des forêts touffues, des galeries forestières et des vallées. Le sol est sablo-argileux, alluvionnaire et humifère, avec cinq types de sol généralement à vocation agropastorale. Le relief du territoire de Manono est marqué par la présence d’une vallée accidentée, de roches dures, de granites, de quartzites, de micaschistes et de plateaux aux bordures violemment déchiquetées, laissant parfois subsister des éperons découpés, tels que le pic Kiwele.

Si l’exploitation minière et la culture kiluba demeurent des particularités de cette contrée, l’agriculture en constitue la principale activité et source de revenus. Les principales cultures incluent le manioc, le maïs, les arachides, le riz, les haricots, les ignames, le miel et les champignons. En outre, la région regorge de nombreux minerais tels que la cassitérite (SnO2), souvent associée à des minéraux de tantale et de niobium, le coltan, le wolframite, le cuivre et la tourmaline verte.

Le gisement stannifère se développe principalement sur l’axe Manono-Kitotolo. Une des caractéristiques notables des gisements stannifères de Manono-Kitotolo est l’abondance de spodumène ((Li, Al) Si2O6) dans la pegmatite, avec une proportion variable pouvant parfois atteindre 25 %. En ce qui concerne la population, les Baluba constituent 95 % des habitants, tandis que les Pygmées représentent 5 %. Le kiluba est parlé par 100 % de la population, et le kiswahili reste une langue véhiculaire imposée comme langue nationale par le Constituant congolais.

Organisation politico-coutumière

Le territoire de Manono est constitué de deux royaumes et de quatre secteurs.

Royaume de Bakongolo

La fondation du royaume remonte à une période antérieure à la fédération générale des Baluba (du XIe au XVe siècle) et à l’avènement de l’État Kiluba (du XVe au XXe siècle).

Il fut fondé par le père de Nkongolo Mukulu et était connu sous le nom de royaume des Bakalanga (Baluba). La majorité de la population était constituée de Mwémá, c’est-à-dire des Baluba au teint clair.

À cette époque, il n’existait pas de territoire distinct de Manono d’une part et de Kabongo d’autre part ; il n’y avait qu’un seul pays, le Bukalanga ou Buluba. L’un des fils Bakalanga (Baluba), originaire de Mwibele Ntanda, Nkumwimba Nkongolo Mwamba, amorça le rassemblement des Baluba et institua une unité politique forte autour de lui par des conquêtes guerrières. Le royaume de Bakongolo n’est pas subdivisé en groupements dans sa configuration actuelle. Certains auteurs estiment même que ce royaume, ainsi que celui de Kiluba, représentent les vestiges de l’État Kiluba.

Royaume de Kiluba

La genèse de ce royaume découle d’un acte de générosité envers Kalala Ilunga. Ce dernier était en conflit avec son oncle, Nkumwimba Nkongolo Mwamba, l’unificateur des Baluba. Nkongolo entretenait une animosité profonde envers son neveu Kalala Ilunga Lwala Mbidi, fils de Kakenda Ilunga Mbidi Kiluwe, qu’il soupçonnait de comploter pour renverser son pouvoir. Pour échapper à une menace de mort, Kalala Ilunga s’enfuit vers le pays de son père, Membe, chez Kibawa Mupèmba. En réponse, son oncle, l’empereur, dépêcha immédiatement une troupe armée pour le capturer et l’exécuter.

Kalala Ilunga atteignit la rive gauche du fleuve Lwalaba. Muyumba, l’un des passeurs, l’aperçut mais refusa de le faire traverser dans sa pirogue. En revanche, Kiluba, un autre passeur, l’aperçut également et décida de lui prêter assistance. Il permit ainsi à Kalala Ilunga de traverser le fleuve, sauvant ainsi sa vie. Ce dernier parvint à s’échapper et arriva sain et sauf au pays de son père, Mbidi Kiluwe. Là, il se constitua une armée puissante et retourna à Mwibele Ntanda pour destituer son oncle. Il réussit son coup et tua son oncle par décapitation dans les grottes de Kayi où le fugitif s’était réfugié.

Une fois devenu maître du pays, Kalala Ilunga se souvint de l’acte de générosité de Kiluba et lui offrit un vaste territoire à gouverner. Ainsi naquit le royaume de Kiluba, qui perdure jusqu’à ce jour. Un proverbe immortalise cette circonstance : « Muyumba kyămwené ne kiluba kyaábwilé : Muyumba qui le vit, et Kiluba qui le fit traverser ». Ce proverbe, qui pérennise la naissance de ce royaume, constitue une des preuves éloquentes de l’existence réelle des personnalités historiques Baluba.

Secteur Luvwa

Il s’étend sur huit groupements : Kabanga, Kahongo, Kalamata, Kayumba, MwikaKazingu, Kitentwe, Mambwe et Nyembwa -Kunda.

Secteur Kamalondo

Il comprend cinq groupements : Bena-Nkala, Kifwa, Ngoyi-a-Sanza, Kambi, Bavumbu.

Secteur Nyemba et Kyofwe

Le premier secteur compte deux groupements : Kiyombo et Nsenga-Tshimbu. Le deuxième a trois groupements à : Kadilo-Kalombo, Kilulwe et Mpyana-Mbayo.

Territoire de Nyunzu

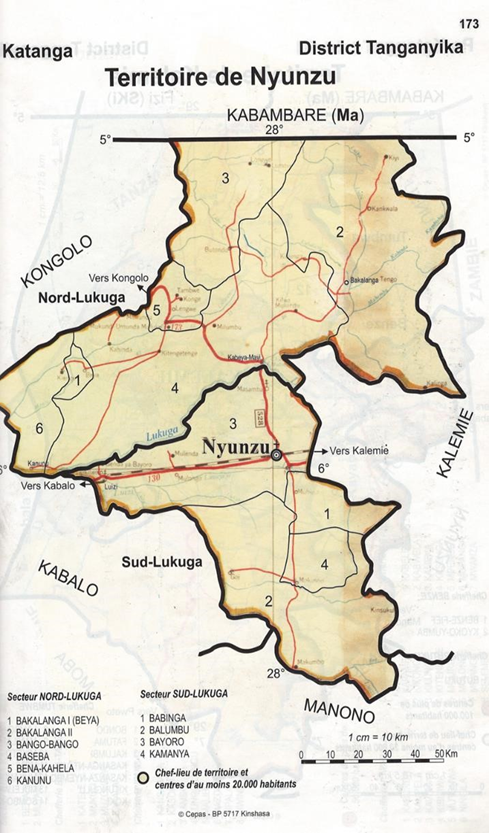

Figure 15. Carte territoriale

Le territoire de Nyunzu est situé dans la province du Tanganyika, au nordest de Buluba. Il couvre une superficie de 15 471 km² et abrite une population majoritairement Baluba (Bakalanga, Bahela, Balumbu, Babinga…), estimée à 146 310 habitants. On y trouve également des Bahémba dans la contrée nord de Lukuga.

Le territoire est riche en ressources du sol et du sous-sol. Les activités agricoles y produisent le manioc, le riz, le café, les arachides, le maïs, les palmiers élaeis, les amarantes, les gombos, les oignons ainsi que les mangues.

Le territoire est divisé en deux secteurs, chacun subdivisé en groupements : le Nord-Lukuga et le Sud-Lukuga. Le secteur Nord-Lukuga compte six groupements : Bakalanga (I et II), Bango-Bango, Baseba, BenaKahela et Kanunu.

Le secteur Sud-Lukuga comprend quatre groupements : Babinga, Balumbu, Bayoro et Kamanya. Les Baluba occupent entièrement le secteur Sud-Lukuga et se déploient également dans une partie du secteur Nord-Lukuga.

Territoire de Kalemie

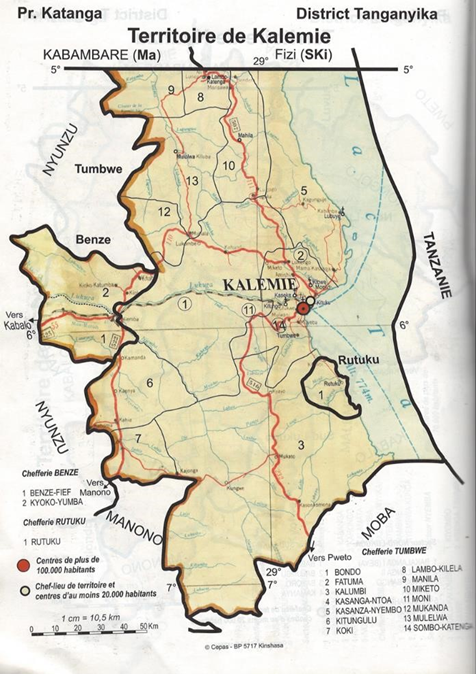

Figure 16. Carte territoriale

Certaines données de cette section proviennent de la Cellule d’Analyses des Indicateurs de Développement (CAID).

Le territoire de Kalemie se situe dans la province du Tanganyika, à l’est du Buluba. Il s’étend sur une superficie de 30 512 km² et abrite une population estimée à 700 020 habitants en 2022. Géographiquement, le territoire se trouve entre les longitudes 26°40’ et 27°30’ Est du Méridien de Greenwich, et les latitudes 6° et 6°50’ Sud de l’Équateur, à une altitude de 1 500 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le territoire de Kalemie bénéficie d’un climat tropical, caractérisé par l’alternance de deux saisons distinctes. La saison pluvieuse commence le 15 octobre et se termine à la mi-mai, tandis que la saison sèche débute le 15 mai et se prolonge jusqu’au 15 octobre. La température moyenne oscille entre 28° et 30°C. Les sols du territoire de Kalemie sont majoritairement argilo-sablonneux, variant selon les zones. Le relief de la région est marqué par des plateaux parsemés de montagnes. Contrairement à d’autres territoires, celui de Kalemie se distingue par un réseau de routes de desserte agricole de 463 km. Il est bien pourvu en voies d’accès, facilitant ainsi son ouverture au reste du monde. Le territoire possède un sol et un sous-sol riches, ainsi qu’une hydrographie remarquable. Le lac Tanganyika borde toute la partie est du territoire sur une distance de 280 kilomètres, sur les 800 kilomètres de sa longueur totale. Plusieurs grandes rivières traversent ce territoire, notamment la Lukuga, la Lubeley, la Lugumba, la Koki, la Kibi, la Lubuye, la Nyemba, la Lwama et la Kiyimbi. Sur la rivière Kiyimbi est érigé le barrage hydroélectrique de Bendera.

La température moyenne y varie entre 28° et 30°C. Les sols du territoire de Kalemie sont principalement argilo-sablonneux selon les endroits. Le relief est caractérisé par un plateau parsemé de montagnes, tandis que la végétation est dominée par des savanes herbeuses et boisées à certains endroits. Le territoire est exposé au risque d’érosion en raison du déboisement et de l’absence de canalisations pour les eaux pluviales dans la plupart des localités. Les principales activités économiques du territoire de Kalemie incluent l’agriculture, la pêche, l’élevage et le commerce. L’agriculture se compose de cultures vivrières et de cultures pérennes, telles que les palmiers à huile, cultivés dans le groupement Kasanga-Mtoa au sein de la chefferie Tumbwe. Le sous-sol est riche en ressources minérales telles que l’or, le coltan et le charbon.

Le territoire contient également du calcaire, utilisé pour la fabrication du ciment, et de la porcelaine au bord du lac Tanganyika, bien que cette dernière ne soit pas exploitée.

L’or et le coltan sont principalement exploités de manière artisanale. Kalemie est un territoire multiethnique, avec une majorité de Baluba. Il est important de noter que les groupes souvent classés comme distincts des Baluba, tels que les Bene-Kunda, BakwaLubanga, Balumbu, Batumbwe, Baholoholo, Babuyu et Bakwa-Mamba, sont en réalité tous des Baluba. Les autres groupes ethniques présents dans le territoire sont les Batabwa, les Babembe, les Bafulero, les Bashi, les Walungu et les Babangubangu. Le swahili est la langue véhiculaire, parlée par 90 % de la population. Le kiluba est la deuxième langue la plus parlée par les peuples autochtones du territoire. Kalemie bénéficie de diverses infrastructures de transport, incluant des voies aériennes, ferroviaires, routières et navigables, le connectant ainsi à la Tanzanie, à la Zambie et au Burundi.

Organisation politico – coutumière

Le territoire de Kalemie compte trois chefferies :

Chefferie Tumbwe

Elle est la plus grande. Elle est habitée majoritairement par des Baluba. Elle comprend quatorze groupements à savoir : Bondo, Fatuma, Kalumbi, Kasanga-Mtoa, KasanzaNyembo, Kitungulu, Koki, Lambo-Kilela, Manyila, Miketo, Monyi, Mukanda, Mulelwa, Sombo-Katenga.

Chefferies Benze et Rutuku

Ces chefferies appartiennent aux populations non-Baluba. La première se subdivise en deux groupements : Benze-fief et Kyoko-Yumba. La deuxième ne compte qu’un seul groupement qui porte le même nom de la chefferie.

Commentaires