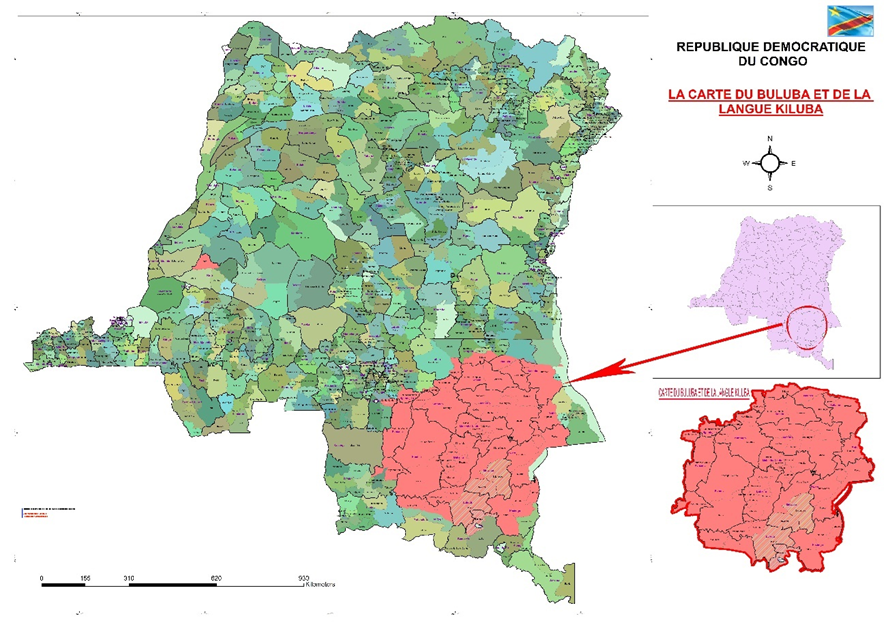

Nous aimerions sommairement présenter le Buluba en ses points essentiels : situation historique, chefferies, étendue, types de sol, frontières, divisions géographiques, climats, végétation, géologie, hydrographie, pluviométrie. Il nous semble important de présenter le Buluba avant de voir son organisation administrative moderne. Pour ce, nous intégrons le texte de Burton de 1927, dans lequel il décrit le Buluba. Nous y avons apporté quelques modifications pour le rendre plus compréhensif et actualisé. Les modifications sont surtout les noms de village, les données démographiques ou hydrographiques.

Le Buluba, pays des Baluba est drainé par les rivières Lualaba et Lomami. Les affluents les plus importants de cette section de la Lualaba sont le Lovoi, le Kalume Nfyongo, le Luvua et le Luvidyo. La région en question est alimentée par le Luguvu, le Lubangule, le Lukashi et plusieurs petits cours d’eau : dont une centaine des lacs et grandes rivières. À Bukama, la Lualaba se trouve à environ 2270 pieds au-dessus du niveau de la mer, avec une pente si douce que la navigation est possible de là jusqu’à Kongolo.

La navigation est également possible sur une certaine distance vers l’amont du Lufira et du Luvua. Le Luvidyo est bloqué efficacement par des rochers à Shimbi, et le Lovoi près de Bunda, bien qu’à la fin de la saison des pluies, de grandes pirogues puissent remonter ce dernier jusqu’à Numbi-a-Kabinga.

Il y a un contraste marqué entre le Lomami et la Lualaba : là où la première coule principalement entre des collines rocheuses, sur un lit peu profond et caillouteux, bordé de forêts jusqu’au bord de l’eau, tout cet étirement de la Lualaba était clairement autrefois un grand lac, et aujourd’hui il existe plusieurs grands et petits lacs sur les côtés de la rivière, séparés d’elle seulement par de petites berges, tandis que la Lualaba traverse réellement le lac Kisale. Ces lacs sont reliés par de vastes plaines ouvertes, qui sont plus ou moins inondées de décembre à juin.

Les hauts plateaux s’élèvent en de nombreux endroits presque abruptement depuis le niveau des plaines jusqu’à un paysage vallonné situé entre 2500 et 3300 pieds au-dessus du niveau de la mer. Dans une grande partie de la région du Centre-Sud du Buluba (territoire de Kamina et Kabongo actuels), l’altitude moyenne est d’environ 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer, une altitude similaire se trouve également dans la région de Kasongo-Mule et dans la région de Mwabi. Les points les plus élevés de toute cette région se trouvent près de Kamina, Madia, et des lacs Koni (Kabula Kisanga).

Une partie vers le sud du Buluba (territoire de Kamina et Samba) maintient une altitude d’environ 3400 pieds, de Kaniembo ka Ngubengube à Sungu Monga, à l’exception des collines rocheuses occasionnelles comme Bunda ou Nyenga-Ntengu qui émergent abruptement, ou des cours d’eau qui ont creusé de profonds ravins à travers le paysage. Entre Ngoyi Lundu et Mulela, la Lujima a creusé une vallée large de 5 miles et profonde de plus de 1000 pieds, mais l’altitude des terres plates à l’est et à l’ouest de cette vallée est presque exactement la même. Les hauts plateaux descendent de manière quelque peu abrupte vers les plaines de Lovoi, situées de 400 à 600 pieds plus bas. Aux environs de Kashololo, et de Djingile jusqu’au pays autour de Kisengwa, on trouve des zones de forêt dense, par endroits avec des vignes à caoutchouc.

Cependant, la majeure partie du paysage élevé est couverte de forêts ou de terres semblables à des parcs, où l’on peut voir entre 50 et 200 ou 300 mètres à travers les arbres, sauf lorsque l’herbe longue de la saison des pluies bloque la vue. Certaines parties sont de grandes plaines vallonnées où la forêt dense suit le cours des cours d’eau. Ce type de paysage ouvert se trouve depuis la rivière Lubangule vers le nord au-delà de l’Ekekei, et de là vers l’est jusqu’à Katanga-Mukombo et aux Bene Musengayi, ainsi que sur une grande partie des territoires de Kabongo et de Kamina.

Dans le Buluba, les saisons sont généralement constantes d’une année à l’autre. À Mwanza, les pluies se poursuivent environ du 23 septembre au 11 mai, avec souvent quelques semaines sans pluie en février ou début mars. À Ankoro, les pluies commencent souvent une quinzaine de jours avant celles de Mwanza, et chez les Bekalebwe, environ trois semaines plus tôt. Il est curieux qu’à l’est des collines de Kinkondja, il y ait très peu de pluie. Souvent, il ne tombe que sporadiquement entre décembre et mars, bien que seulement à quelques miles de là, de l’autre côté des collines, ils bénéficient des six mois habituels de pluie.

Au début de la saison des pluies, une grande partie des précipitations tombe l’après-midi, permettant aux habitants de faire leur jardinage le matin. Le pluviomètre des précipitations sont comprises entre 50 et 60 pouces par an. Les pluies sont souvent accompagnées de violents orages électriques. Le Sud-Kabinda, chez les Baluba Lubangule, jouit d’une réputation particulièrement mauvaise à cet égard, et presque chaque année, une personne ou un bâtiment est touché par la foudre. De juin à septembre, il n’y a généralement pas de pluie du tout, bien que parfois une ou deux averses intempestives puissent survenir.

Occasionnellement, pendant la saison des pluies, il y a des tempêtes de vent sans pluie d’une violence extraordinaire. L’horizon est alors d’un gris plomb terne. Le rugissement du vent est entendu quelques minutes avant son arrivée effective. Tout le monde se précipite pour enlever les tableaux des murs et alourdir avec des objets lourds tout ce qui pourrait être endommagé autrement, puis, lorsque la tempête arrive, tout le monde se réfugie à découvert. Parfois, les toits sont emportés sur des distances incroyables, et d’énormes arbres sont brisés comme des allumettes, bien que le chemin de la violence extrême du vent ne soit large que de quelques mètres. Heureusement, de telles tempêtes sont rares.

La température n’est pas excessivement élevée dans le Buluba. En effet, le Buluba se situe à l’intersection de l’Afrique centrale, australe et orientale. C’est une région comprise entre les 5° et 14° de latitude Sud et 24° et de 30° de longitude. Elle est caractérisée par de savanes herbeuses, de vastes plaines, de forêts claires surplombées de plusieurs Monts. Pendant le mois le plus froid, juin, la température à l’ombre peut varier de 18° C la nuit à 27° C pendant la journée ; tandis qu’en octobre, qui est le mois le plus chaud, et particulièrement chaud si la pluie est rare, elle peut varier entre 22° C la nuit et 32°C pendant la journée.

À Kinkondja, qui est près de 1800 mètres plus bas, la température est d’environ 3° C plus élevée ; mais à Kabondo Dianda, Kamina et Busangu, il fait tellement plus frais qu’il faut une veste après le coucher du soleil et des couvertures sur le lit. Il est presque inutile de souligner que, tandis que sur une colline sèche et élevée comme à Mwanza, on n’a presque jamais besoin d’une couverture tout au long de l’année, près des ruisseaux et des buissons à quelques centaines de mètres de là, on grelotte sous deux lourdes couvertures, en raison de la forte évaporation de l’humidité locale.

Les rochers et la terre cuite par le soleil sur la colline absorbent la chaleur pendant la journée, la restituant la nuit, ce qui permet de stabiliser la température. Jadis, le Buluba offrait à ses habitants un climat garantissant un état de santé excellent mais cela n’est plus le cas. Les entreprises asiatiques polluent désormais le pays.

Hydrographie

Le pays des Baluba est parsemé des rivières, des lacs ainsi que d’un fleuve. On compte plus de 50 lacs entre autres le lac Tanganyika, Moero, Kisale, Boya… L’effet des pluies sur les lacs et les plaines. La division de l’année en environ six mois de pluie et six mois de saison sèche implique naturellement une différence correspondante dans le niveau des rivières. Les lacs jouent un rôle très important en tant qu’égalisateurs du niveau de la Lualaba, car pendant les premiers mois de la saison des pluies, les eaux, qui sinon provoqueraient une montée soudaine de la rivière, se déversent plutôt dans les lacs et les plaines.

La fin de la saison des pluies, au lieu de voir Lualaba diminuer immédiatement de niveau, ces lacs et marais se drainent à nouveau dans la rivière, le maintenant plus ou moins navigable pendant la saison sèche. Cette fonction des lacs n’est pas sans inconvénients, car les eaux libèrent d’immenses radeaux de papyrus, et dès que les lacs se vident, des milliers de tonnes de papyrus sont charriées vers le chenal, le bloquant à toute circulation.

La sortie du lac Kabamba est souvent obstruée pendant quelques mois, bien que cela n’ait pas de conséquence sérieuse, car il n’y a pas beaucoup de trafic par cette sortie à tout moment. En revanche, à la confluence du Lufira et de la Lualaba dans le lac Kisale, la situation est très différente, car presque tout le trafic peut parfois être bloqué pendant des semaines. C’est particulièrement grave car cela se produit à la fin de la saison des pluies, lorsque des milliers de tonnes de maïs et d’autres produits sont transportés par la rivière.

Les mois chez les Baluba portent les noms de lunaisons. Le territoire étant fort vaste, au point de couvrir la zone du climat tropical humide dans le Nord et celle du climat tropical sec dans le sud, les lunaisons ne sont pas identiques dans les deux zones au point que Kiyongwe qui correspond à janvier dans le Nord renvoie à décembre dans le sud, et Lwishi qui désigne février dans le nord désigne janvier dans le sud.

Produits

Le Buluba a plusieurs richesses minérales. À l’heure actuelle, ces richesses ne sont pas encore exploitées. Il y a du pétrole dans les lacs kiluba, de lithium à Malemba Nkulu, de l’or et diamant à Kabongo, l’étain à Manono, du charbon à Sankishia, etc., et il semble être de meilleure qualité à mesure que les puits sont approfondis. Il est important de rappeler que les Baluba extraient suffisamment de fer dans les régions de Kayeye, Kilulwe, Kalulu et Lualaba-lwa-Nsangwa pour fabriquer leurs propres lances, houes, haches et couteaux. Il y a des gisements de sel sur la rivière Kyankodi dans le territoire de Kabongo, mais les habitants ne les exploitent pas à une échelle commerciale, de sorte qu’à seulement deux ou trois jours de voyage, on trouve encore des habitants qui fabriquent leur sel insipide à partir de roseaux brûlés.

Dans certains endroits où l’argile des termitières contient du sel, ces dernières sont parfois léchées par le gibier sauvage. Il est intéressant de mentionner le grand chemin tracé entièrement par les animaux sauvages se dirigeant vers les marais salants pour lécher le sel. Ce chemin parcourt plusieurs jours de voyage jusqu’aux marais salants de Nanza et de Nyembwa-Kunda, depuis les plateaux entre la Lualaba et le lac Moero.

À partir de Kabongo vers le nord, les habitants fabriquaient dans l’ancien temps, les tissus en herbe à partir de deux variétés de raphia. Ils apprenaient aussi à leurs enfants à fabriquer de la vannerie et des nattes utiles avec le même matériau. Il y a abondance de roseaux et de bambous à certains endroits du Buluba, et les missions développent un beau travail de vannerie en roseau, qui devrait bientôt suffire à répondre à toute la demande locale de chaises, canapés, petites tables, etc.

Pêche

Les Baluba sont à diviser à trois catégories : les chasseurs, les agriculteurs et les pêcheurs. Et dans le Buluba, les pêcheries le long de la Lualaba sont les activités des Baluba dits Balaba parce que vivant sur la bordure du fleuve Lualaba. Ces Baluba pêchent du poisson dans les grands lacs. Le poisson séché est envoyé principalement dans d’autres territoires, surtout à Lubumbashi, Kolwezi et Likasi à ce jour. Les Baluba riverains sont des pêcheurs experts, ceux des villages de Kisale préparaient à eux seuls plus de 10 tonnes de poisson séché par mois à partir de leur lac.

Agriculture

Le Buluba est une terre bénie car c’est un pays doté de sols fertiles et cultivables à toutes les saisons. Les Baluba cultivaient traditionnellement l’igname, et puis le manioc vers la fin du XVIIIe siècle. A ce jours les Baluba cultivent également le tabac, le millet, le mil bulrush, le maïs rouge kaffir, le sésame, les arachides, les cacahuètes, plusieurs variétés de haricots, lentilles arboricoles, bananes, patates douces, citrouilles, concombres et oignons verts. À ce jour, ils produisent également du riz, des oignons, des pommes de terre et divers fruits tropicaux. Il existe également les plantations dans certaines zones de Buluba. L’huile de palme et les noix de palme sont largement exportées vers les villes du Sud Katanga.

Dans les villages de l’intérieur où le sol est pauvre, la culture de maïs devient compliquée et il faut alors brûler des sections de la forêt pour enrichir le sol avec les cendres. Cependant, sur les plaines, il y a une inondation annuelle qui donne au sol un amendement idéal pour chaque culture, produisant ainsi des récoltes magnifiques de maïs.

Les hauts plateaux autour de Kamina, Kabongo, Musengai et Mwabi semblent bien adaptés à l’élevage de bovins, mais rien n’a été entrepris en matière d’élevage à grande échelle. Il y a eu quelques bovins ici et là. De grandes parties du pays sont totalement exemptes de la mouche tsé-tsé, et nous remarquons que lorsque les buffles sont tués ou chassés, la mouche tsé-tsé (morsitans) disparaît également.

Faune et flore

Les forêts renferment beaucoup de bois magnifique, et lorsque la population augmente et que la demande en planches devient plus grande, il ne fait aucun doute que les quelque 200 variétés déjà connues, ainsi que d’autres arbres dont les propriétés restent à découvrir, seront mieux appréciées qu’elles ne le sont déjà. Il y a déjà eu beaucoup de coupes de bois, mais spécialement dans le voisinage de Kabinda, la déforestation est suivie de manière judicieuse par un reboisement avec le Kalunga-muchi, un arbre à croissance rapide et généralement robuste. Malheureusement, l’exploitation chinoise à but lucratif et commercial de ces précieuses ressources ne permet pas aux Baluba d’en bénéficier.

De vastes étendues de forêt sont détruites chaque année par les entreprises étrangères asiatiques et occidentales, surtout dans les territoires de Kasenga. Ces Chinois ne reculent devant rien pour abattre et brûler les arbres les plus magnifiques afin de les exporter vers leurs pays d’origine. Ils occasionnent ainsi la destruction à grande échelle et le reste de la déforestation est causée par les grands incendies de forêt, qui balayent le pays chaque année lors des chasses des autochtones. Les animaux sont encerclés dans un grand cercle de forêt en feu et sont abattus lorsqu’ils tentent de s’échapper à travers les flammes et la fumée aveuglantes. Le pays est doté d’une variété d’animaux par exemple :

- Les grands mammifères :

- Éléphant d’Afrique

- Lion

- Léopard

- Zèbre de Burchell

- Buffle africain

- Hippopotame

- Les antilopes et ongulés

- Cobe de Lechwe

- Bubale

- Céphalophe

- Impalas

- Les reptiles

- Crocodile du Nil

- Varan du Nil

- Les oiseaux

- Pélican

- Ibis sacré

- Flamants

- Aigles.

- Les primates

- Baboins

- Cercopithèques

- Autres espèces

- Phacochère

- Loutre.

La faune présente dans cette région comprend l’éléphant, deux types de buffles, l’antilope cob, l’antilope sable, l’élan, le bongo, deux types de bubale, le cobe de Buffon, le cobe des roseaux, le guib harnaché dans deux variétés, le dik-dik, le dik-dik à dos blanc (très rare), de très grands troupeaux de lechwe, de puku et de sichitunga, le phacochère, le sanglier rouge et gris, l’hippopotame, le lion, le léopard, l’hyène et le chacal. Le Buluba serait la seule région d’avoir un animal rare “kisesa-ntambo”. Celui-ci est distinct du lion ou du léopard, bien qu’il ressemble aux deux. Il y a d’énormes quantités d’oiseaux sauvages, et les grands nuages qui s’élèvent à l’approche des bancs de sable des lacs et des rivières en septembre sont extraordinaires. Parmi les autres oiseaux de chasse, on trouve la pintade de Guinée, la perdrix à pattes rouges, le courlis et l’outarde.

Nous nous limitons ici car on ne peut restituer toutes les merveilles naturelles qu’on retrouve dans le Buluba. Ces espèces que nous avons mentionné sont seules qu’on retrouve dans le Parc national de l’Upemba situé dans la province du Haut-Lomami. Il est intéressant de rappeler que ce parc constitue un véritable refuge pour la biodiversité en Afrique centrale, même si de nombreuses espèces ont souffert du braconnage intensif et des conflits. Le parc fait également face à des défis liés à la conservation, mais il reste l’un des principaux écosystèmes protégés de la région.

Les Baluba sont précis dans leurs noms. Chaque monticule, chaque groupe de huttes, chaque petit ruisseau a son nom. Même certains des plus grands arbres individuels, des rochers et des termitières sont nommés. Ainsi, en décrivant, par exemple, l’endroit où une antilope vient d’être tué, peut-être à des kilomètres dans la forêt, on entend chaque buisson et chaque groupe d’arbres désigné par leur nom.

La région occupée par les Baluba s’étend sur un territoire d’une remarquable ampleur, caractérisé par une abondance exceptionnelle de ressources naturelles. Le sous-sol de cette région recèle des minerais d’une grande valeur, tels que le cuivre, l’étain, le lithium, de l’or, du pétrole et le cobalt. Le fer et le cuivre ont historiquement contribué à l’essor économique de ce peuple.

Outre son potentiel minier, la région du Buluba se distingue également par une biodiversité riche, abritant une faune et une flore diversifiées. Son réseau hydrographique, marqué par la présence de rivières et de nombreux cours d’eau, de même que la fertilité exceptionnelle de ses terres agricoles, ont permis une autonomie alimentaire durable et une prospérité agricole notable. Ces avantages naturels ont fait du Buluba et des Baluba une entité politique, spirituelle, militaire et économique de premier plan au sein de la sous-région, bien avant l’arrivée des envahissement européens.

Comme nous allons le voir dans le deuxième chapitre, la civilisation kiluba s’est illustrée par la mise en place de structures politiques centralisées et une organisation sociale particulièrement élaborée. Leur spiritualité, ancrée dans des croyances ancestrales et un profond respect de la nature, a renforcé la cohésion sociale et culturelle de leur société. Cette force spirituelle, associée à leur aptitude à mobiliser d’importantes ressources militaires, leur a permis de repousser les menaces extérieures durant plusieurs siècles. Par ailleurs, leur maîtrise du commerce, tant local qu’interrégional, facilitée par le contrôle des terres fertiles et des ressources minières, a grandement contribué à leur prospérité économique. L’arrivée des colonisateurs européens a bouleversé cet équilibre. Les richesses naturelles, autrefois au service des Baluba, ont été détournées pour satisfaire les intérêts économiques étrangers, tandis que les structures politiques et sociales traditionnelles se sont progressivement affaiblies. Cette période a marqué le début d’un déclin tant économique que militaire pour les Baluba. Malgré cette rupture historique, la région conserve encore aujourd’hui ses ressources naturelles inestimables.

Les minerais, la biodiversité, les terres fertiles et les ressources en eau subsistent, mais leur exploitation n’est plus optimisée en faveur du développement économique des Baluba contemporains. Divers obstacles, tels que la mauvaise gouvernance, l’exploitation étrangère des ressources et les conflits politiques internes, freinent le développement économique de cette région. Ainsi, malgré leur importance démographique, les Baluba peinent à retrouver leur influence d’antan.

One Reply to “Géographie physique kiluba”

MBUYU KUMWIMBA KADJILO, mars 3, 2025

VOUDRIEZ VOUS DONNER LES DIFFERENCES FONDAMENTALES ENTRES LES BAMBO ET LES VRAIS BALUBA