La société kiluba est naturellement aristocratique. Les relations y sont réglées par trois principaux principes (Makonga, 1964 : 23 – 24) :

- Pays doit avoir un chef

- Confiance mutuelle entre les gouvernants et gouvernés

- Nationalisme et Butobo (spiritualité) kiluba de citoyens Baluba.

Le premier principe établit qu’un pays dépourvu de chef court le risque de péricliter et de s’effondrer. Cette notion de leadership est profondément ancrée dans la culture kiluba, où l’organisation sociopolitique revêt une importance primordiale depuis des temps immémoriaux. Les Baluba ont toujours manifesté un attachement naturel à la hiérarchie et à l’autorité, reconnaissant la légitimité des dirigeants comme essentielle à la cohésion sociale et à la stabilité.

Ce lien historique avec le leadership permet de comprendre pourquoi les Baluba sont particulièrement sensibles à l’autorité politique et à un régime unitaire. À titre d’exemple, ce passé politique continue de façonner leur perception de l’unité congolaise, comme l’indique Kabuya (1992). Cette pensée unitaire des Baluba témoigne d’un engagement envers le bien-être du Congo, souvent au détriment de leur propre unité sociopolitique, mettant ainsi en lumière leur vision collective et leur sacrifice pour un idéal national.

Le deuxième principe prône l’égalité et la parité sociale au sein de la communauté. Bien que les Baluba soient sensibles à l’autorité politique, ils attachent également une grande importance à leur liberté individuelle. Toute atteinte à cette liberté suscite chez eux une profonde révolte, soulignant ainsi leur désir de justice et de respect des droits personnels (Colle, 2021 : 855). Par conséquent, l’autorité du chef n’est légitime que si ce dernier respecte et inspire confiance à ses sujets. Un chef qui néglige les aspirations et les libertés de son peuple voit son statut et son autorité s’effondrer rapidement.

À cet égard, Makonga Bonaventure souligne l’importance de la responsabilité et de la moralité dans le leadership, affirmant que le véritable chef est celui qui agit dans l’intérêt de sa communauté, tout en garantissant la dignité et les droits de chacun. Cette dualité entre l’autorité et la liberté individuelle constitue le cœur de la pensée politique des Baluba, illustrant une dynamique complexe où l’ordre social et le respect des droits fondamentaux coexistent et s’influencent mutuellement :

« Une confiance absolue, une parfaite entente et une collaboration franche, étaient les mots d’ordre qui régulaient l’existence de la communauté. Il est évident que les organisateurs et les dirigeants ne s’arrêtaient pas à des considérations égoïstes de la part de certains notables ou membres du peuple, qui ont souvent tendance à être anarchistes » (Makonga, 1964 : 24).

Cette règle prévenait toute dérive vers l’autoritarisme politique et la discrimination de la part des chefs à l’égard des membres de la société kiluba. L’importance de ce principe réside dans la protection des droits des citoyens et dans la promotion d’un leadership éthique et responsable. L’anarchie, comme le mentionne Makonga, se manifestait par des révoltes ou des actes de désobéissance civile, qui pouvaient rapidement dégénérer en une opposition armée contre le chef. Ces manifestations de mécontentement ne doivent pas être prises à la légère, car elles traduisent un profond attachement à l’idée de justice et de légitimité. Les révoltes populaires étaient souvent déclenchées par des abus de pouvoir ou des manquements aux engagements du souverain, témoignant ainsi de la vigilance des Baluba face à toute forme d’oppression.

Dans les cas extrêmes, ces révoltes pouvaient aboutir à la destitution, voire à l’exécution du souverain, souvent jugé coupable de trahison d’État. Il est frappant de noter que l’histoire des Baluba recense dix souverains qui ont été pendus pour haute trahison, illustrant de manière éloquente la manière dont la société kiluba surveille et punit ceux qui manquent à leurs devoirs envers le peuple.

Le principe de bonne gouvernance était garanti par un ensemble de règles désignées sous le nom de miyala, établies pour encadrer l’exercice du pouvoir et maintenir l’équilibre entre l’autorité et les droits des citoyens. Ces règles fonctionnaient non seulement comme des normes éthiques, mais également comme des mécanismes de contrôle social, permettant à la société kiluba de préserver la paix et la cohésion. L’instauration de ces règles et le respect des principes de bonne gouvernance étaient essentiels pour garantir la légitimité des dirigeants et la prospérité de la société.

Le troisième principe distingue les Baluba de leurs voisins en mettant l’accent sur un sentiment d’appartenance et un nationalisme profondément ancré dans leur culture. Dès leur plus jeune âge, les enfants Baluba sont instruits à aimer et à défendre leur Buluba (le pays des Baluba). Cette éducation patriotique est essentielle pour transmettre les valeurs de solidarité et de dévouement envers la patrie.

Ce nationalisme s’exprime à travers un hymne traditionnel qui perdure : “Yo tufwila ino i ntanda yashile bankambo”, se traduisant par “c’est le Buluba, héritage ancestral pour lequel nous versons notre sang jusqu’à la dernière goutte de sang kiluba”. Ces paroles puissantes illustrent non seulement la fierté d’appartenir à une lignée, mais également l’importance du sacrifice pour défendre les valeurs et les traditions de leur terre natale.

Ce nationalisme, profondément enraciné dans la conscience ethnique des Baluba, repose sur une idéologie théocratique appelée Butobo, se manifestant par une spiritualité sacerdotale. Chaque Múlúba est imprégné de ce nationalisme kiluba à travers de nombreux hymnes, tels que “Múlúba witele”, qui signifie “Múlúba, présente-toi”. Bien que théocratique dans sa nature, cet hymne incite à un amour inaltérable pour la patrie, renforçant ainsi le lien spirituel entre les individus et leur terre. Par ailleurs, tout refus de participer à la guerre lorsque le Buluba était attaqué était perçu comme une trahison envers la nation.

L’absence d’engagement dans la défense de la patrie constituait une offense grave, et tout Múlúba qui ne prenait pas part à la bataille sans raison valable risquait d’être pendu publiquement. Cela souligne la gravité de la responsabilité qui pesait sur chaque individu en tant que garant de la paix et de la sécurité du pays.

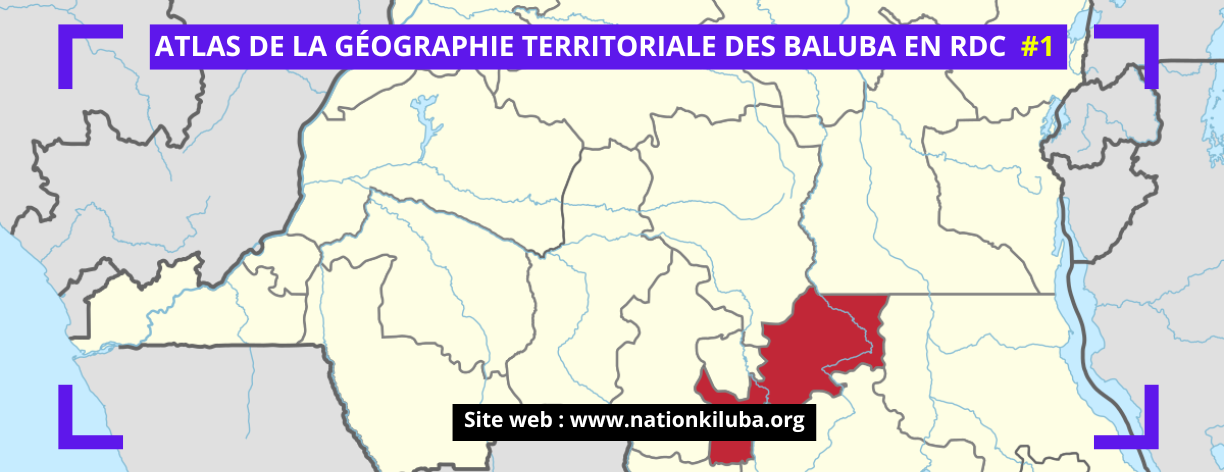

Ainsi, ce principe rendait chaque Múlúba responsable de la paix et de la sécurité du Buluba. Le peuple jouait un rôle crucial dans la préservation de l’intégrité territoriale et morale de leur nation. Les Baluba avaient une connaissance précise des frontières de leur pays, témoignant d’une conscience claire des limites délimitant nettement l’étendue de leurs territoires (Colle, 2021 : 856).

Cette connaissance des frontières n’était pas seulement géographique ; elle impliquait également une compréhension profonde de l’identité et des droits associés à leur terre. En somme, le nationalisme des Baluba constitue un élément fondamental qui forge leur identité collective et leur engagement envers leur communauté et leur histoire.

Allimentation générale kiluba

Les Baluba disposent d’une variante d’allimentation dont nous allons visiter quelques spécificités même si ces plats sont partagés dans d’autres sociétés africaines. Rappelons que la cuisine, en tant qu’art culinaire propre à chaque communauté, s’est affirmée comme une caractéristique fondamentale de l’identité ethnique kiluba. À cet égard, il convient d’évoquer succinctement la richesse de la gastronomie des Baluba, en nous fondant sur les données recueillies par le Révérend Pasteur Pierre Colle lors de ses travaux ethnographiques dans la région de Buluba, telles que présentées dans son ouvrage “Les Baluba”, publié en 1913, ainsi que de nos propres connaissances en tant natif du Buluba.

Shima

L’alimentation des Baluba est essentiellement végétarienne, reflet de leur environnement et de leurs traditions. Elle se compose d’une diversité d’ingrédients tels que des champignons, des feuilles de manioc, des feuilles de patates douces, ainsi que du poisson, la consommation de viande étant davantage occasionnelle dans certaines régions du pays. Cette préférence pour les aliments d’origine végétale est intimement liée à leur mode de vie et à la disponibilité des ressources alimentaires dans leur région.

Le plat emblématique des Baluba est le Shima, également désigné sous le terme de “brouet” en français. Ce mets constitue une pâte nutritive élaborée à partir de farine de maïs, de manioc, de millet ou de soja. La préparation du Shima requiert tant de l’habileté que de la patience. Dans un premier temps, l’eau est portée à ébullition. Ensuite, la farine est incorporée dans la casserole, et le mélange est remué à l’aide d’un bâton spécialement conçu à cet effet, connu sous le nom de “upandi” en kiluba.

Ce mouvement de remuage est fondamental pour éviter la formation de grumeaux et pour obtenir une consistance lisse et homogène. On continue de remuer tout en ajoutant de l’eau ou de la farine, jusqu’à ce que la bouillie épaississe et se transforme en une pâte ferme et élastique. Bien que cette tâche quotidienne soit généralement dévolue aux femmes, les hommes peuvent également s’y atteler lors d’occasions particulières.

Le Shima est traditionnellement accompagné d’une sauce savoureuse, élaborée à partir de poisson, de feuilles de manioc ou d’autres ingrédients locaux. Cette sauce est essentielle pour rehausser les saveurs du plat et assurer un équilibre nutritionnel. Le Shima et la sauce sont servis dans deux récipients distincts, une pratique qui reflète non seulement la culture culinaire des Baluba, mais également leur sens de l’hospitalité.

En sus du Shima, les viandes de bétail, de poisson ou d’autres animaux comestibles sont préparées de diverses manières, allant de la cuisson à la braise à la sauce mijotée. Ces préparations variées témoignent de la créativité culinaire des Baluba et de leur aptitude à adapter les ingrédients disponibles afin de concevoir des plats savoureux et nutritifs.

Dans la gastronomie des Baluba, les viandes sont principalement préparées de deux manières : par cuisson et par friture. Dans le cadre de la cuisson, les viandes sont d’abord soigneusement lavées afin d’éliminer toute impureté. Elles sont ensuite disposées dans une marmite en argile, soigneusement couverte pour conserver la chaleur et l’humidité.

Le temps de cuisson varie considérablement selon le type de viande : les viandes de gibier, telles que celles des castors et des rongeurs, nécessitent une cuisson de 40 à 50 minutes. En revanche, les viandes plus robustes, telles que celles d’antilopes, d’hippopotames, de lions ou de porcs, peuvent nécessiter une heure ou plus pour cuire complètement et atteindre une tendreté optimale.

Les poissons et les légumes, en revanche, nécessitent des temps de cuisson plus courts, généralement compris entre 20 et 30 minutes, en raison de leur nature délicate. En sus de la cuisson, la viande ou le poisson peuvent également être préparés sur des braises, ce qui leur confère une saveur fumée et une texture croustillante très prisée. Cette méthode de cuisson est souvent privilégiée lors de rassemblements ou de festivités, ajoutant ainsi une dimension sociale à l’acte de manger, transformant le repas en une occasion de partage et de convivialité.

Figure 2. Shima + légumes + poisson

Lorsque le moment du repas arrive, les Baluba prennent une petite portion de Shima, qu’ils façonnent en boule durant cinq à dix secondes. Ils la trempent ensuite dans la sauce avant de l’apprécier, en mâchant simultanément les feuilles de manioc ou le poisson. Ce rituel culinaire témoigne du lien profond avec la nourriture et illustre comment chaque bouchée devient une célébration de leur culture et de leurs traditions.

Végétales

Les Baluba aiment les produits végétariens tels que les feuilles de manioc, les légumes, les champignons, les gombos, les choux de mer et avec les autres.

Figure 3. Champignons

Il sied cependant de rappeler que les Baluba ne consomment pas n’importe quel champignon. Ils sélectionnent scrupuleusement ce qui est consommable.

Figure 4. Gombo et feuilles de manioc

Céréales

Les Baluba consomment différents types de céréales dont nous ne pouvons pas citer en exhaustivité. Rappelons tout quand même que les arachides, les maïs, les sojas, haricots, oignons, poivron etc.

Plantes dicotylédones

Les Baluba consomment différentes plantes dicotylédones des différentes familles. La première plante plus consommée est le manioc, suivie par l’igname sauvage et domestique, ensuite les patates douces, les tarons etc.

Figure 5. Plantes dicotylédones plus consommés dans le Buluba

Fruits

Les Baluba consomment différents types de fruits. Pour les fruits domestiques, on a les bananes, les mangues, les oranges, les goyaves, les avocats, les citrons, les pamplemousses, les papayes, etc. Et pour les fruits sauvages, on le makoke, les matonji, mantungulu (maniguette), et tant d’autres.

Figure 6. Mantungulu (rouge) et makoke (jaune)

Insectes

Les Baluba sont les grands insectivores. Ils consomment les insectes comme de la friandise, les plats principaux.

Nous allons donner ici une liste des insectes qui sont prisés par les Baluba et qui constituent la particularité de la gastronomie kiluba.

Figure 7. Tweema (noirs) et Nsensemanyi ou Sosomanyi (vertes)

Figure 8. Meshi a nyandwe (avec du piment dessus) et Manyinji (noirs)

Figure 9. Mafyoko (jaune) et Ngenze (grillons)

Figure 10. Nswa (fourmi zélée) et makena (termites rouges)

Figure 11. Byenye (cigales) et criquet

Il existe encore tant des sauterelles ou autres insectes que les Baluba mangent chaque jour et donc si l’on veut distinguer le Múlúba à d’autres peuples en matière gastronomique, nous postulons que la consommations des insectes est plus marquante.

Il convient de souligner que les Baluba, en tant que peuple bantou profondément religieux, observent des règles alimentaires strictes. Ils ne consomment pas tous les animaux, car il existe une liste exhaustive d’animaux, d’insectes et de végétaux qui sont interdits ou prohibés, conformément au principe du Kijila kya kudya kidyedye. Ce principe, qui se traduit par l’interdiction de consommer n’importe quel aliment, à n’importe quel moment, de n’importe quelle manière et en compagnie de n’importe qui, illustre l’importance de la spiritualité et de la moralité dans leur mode de vie. Ce cadre spirituel et social guide les Baluba, où qu’ils se trouvent, et ils veillent scrupuleusement à ne pas transgresser ces règles. Ainsi, leurs pratiques alimentaires transcendent la simple nutrition ; elles se révèlent être une manifestation de leur identité culturelle et de leur foi. En respectant ces préceptes, ils affirment leur appartenance à une communauté qui valorise la tradition, la spiritualité et le respect des lois ancestrales. La cuisine des Baluba transcende la simple nutrition ; elle représente également un moyen d’expression culturelle et d’affirmation de l’identité nationale, tissant un lien entre les générations à travers des recettes et des traditions transmises de mère en fille.

Conclusion partielle

La société kiluba, issue du groupe racial bantu, s’est illustrée par l’édification d’une civilisation singulière et remarquable, dont l’empreinte a marqué son époque et légué un patrimoine durable. Cette civilisation se distingue notamment par des traits culturels, politiques et sociaux d’une grande spécificité, parmi lesquels figure l’existence d’un système d’écriture propre. Néanmoins, cet usage de l’écriture demeurait restreint. Il était en effet exclusivement réservé aux membres de la confrérie secrète Mbudye, détentrice des savoirs sacrés, ainsi qu’au cercle intime du souverain. Cette limitation visait à protéger la dimension sacrée et la singularité des connaissances politiques et spirituelles au sein de la société. Les principes qui régissaient la vie sociale et politique des Baluba étaient inscrits dans les miyala, un corpus de 180 lois fondamentales.

Ces préceptes structuraient les relations interindividuelles et définissaient les droits et devoirs de chaque membre de la communauté. Ils encadraient non seulement les questions de gouvernance et de justice, mais aussi les principes éthiques qui devaient guider les comportements au sein de la société. Ces lois constituaient le socle de l’organisation sociale, garantissant ainsi l’ordre, la paix et la cohésion au sein du groupe. Par ailleurs, la civilisation des Baluba reposait sur des idéaux sociaux bien établis, tels que le Butobo et le Bulopwe. Le Butobo représentait l’idéal spirituel, sacerdotal des Baluba. Quant au Bulopwe, il renvoyait à la sacralité de la royauté et à l’autorité politique suprême du souverain, perçu comme le médiateur entre le monde des hommes et celui des ancêtres divins. Ces idéaux ont façonné la société kiluba profondément spirituelle, où les questions de gouvernance et de justice étaient intimement liées à des croyances religieuses et philosophiques. Bien que l’écriture kiluba ait existé, elle n’était pas employée pour diffuser largement les savoirs.

En effet, l’essentiel des connaissances, traditions et coutumes de la civilisation kiluba était transmis par voie orale. Cette tradition orale constituait un pilier fondamental, à la fois pour l’éducation des jeunes et pour la préservation de l’histoire, des mythes et des valeurs de la société. Les conteurs, anciens et sages occupaient ainsi une place centrale dans cette transmission, veillant à ce que les enseignements du passé ne soient pas oubliés.

La langue utilisée pour cette transmission était / est le kiluba, une langue dont les racines remontent bien avant l’an 1 de notre ère. Cette antiquité confère à la civilisation kiluba un prestige indéniable, la positionnant parmi les plus anciennes civilisations d’Afrique centrale.

Commentaires