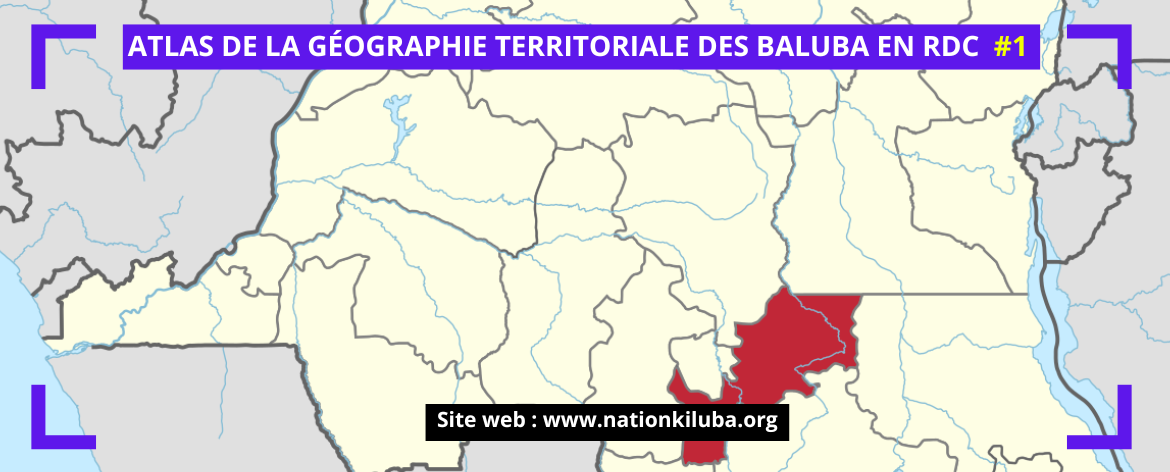

Cet atlas vise à offrir une perspective approfondie sur l’organisation géographique et territoriale, historique et culturelle des territoires occupés par les Baluba en République Démocratique du Congo. Les Baluba, une des grandes ethnies du pays, se distinguent par une riche histoire marquée par des conquêtes, des migrations et des interactions avec d’autres groupes ethniques. Cet atlas explore la géographie physique et territoriale depuis l’époque impériale jusqu’à ce jour. Par les Baluba, nous visons, ici, les locuteurs de la langue kiluba et dont la conscience historico-ethnique se fonde sur la provenance commune d’un ancêtre commun appelé Ilunga Nshi Mikulu et Mbuyu Kibumbwe Longo. Baluba en République Démocratique du Congo

L’espace géographique où vivent les Baluba depuis des millénaires s’appelle Buluba (Colle, 1913 : 1). Cet espace géographique :

« Englobe aussi bien :

- Les Baluba Lubangule dans le Territoire de Kabinda,

- Les Baluba ba Kabamba Ngombe dans le Territoire de Lwilu,

- Les Baluba Shankadi dans le Territoire de Ngandajika au Kasayi ex-oriental (actuellement Province de Lomami),

- Les Baluba ba Kisengwa dans le Territoire de Lubao ex Sentery,

- Les Baluba du Haut-Lomami, du Lwalaba, du Haut-Katanga, du Tanganyika…

- Quant aux Basonge, Biin Kanyok, Babemba, Bazula, Balomotwa, BenaLuluwa, Bakwa-Kalonji…, eux ne font pas partie de cette aire géographique. D’autant plus que certains d’entre eux nomment selon le cas, comme pour se différencier du Buluba, leur aire géographique et culturelle : Busonge, Busanga, Bubemba … » (Lukanda, 2016 : 35).

La différenciation entre les Baluba locuteurs du kiluba et leurs voisins est que les peuples qui sont dans le Buluba forment une nation géographiquement, démographiquement, linguistiquement, historiquement et biologiquement homogène. Mutonkole écrit :

« Les Baluba parlent kiluba, une langue unique, bien sûr diversifiée en dialectes dont l’intercompréhension est très facile. Ils ont tous les mêmes institutions familiales, religieuses, politiques, commerciales et récréatives, avec quelques petites différences près et une histoire commune. Ils habitent un même territoire » (Mutonkole, 2007 : 95).

Cet auteur nous livre la géographie humaine complète des Baluba en Afrique centrale et australe :

« Les Baluba habitent majoritairement dans la province du Katanga, en République démocratique du Congo. Ils occupent entièrement les territoires de :

- Kamina,

- Bukama,

- Malemba-Nkulu,

- Manono,

- Kabongo,

- Kanyama,

- Kalemie,

- Kabalo (sauf la contrée de Munga habitée par les Basonge).

Ils occupent en partie les Territoires de :

- Kongolo (secteur Baluba),

- Moba (chefferie Nganye, groupement Umpanga et Kamena),

- Nyunzu (secteur sud Lukunga),

- Kalémie, secteur Tumba (groupement Kinsu nkulu),

- Mitwaba (Kyona Ngoyi),

- Lubudi (Mazangule, Mwana – Mwadi, Mutobo, Mulombo, Mukwesha),

- Kasenga (collectivité – secteur Bakunda, collectivité Lwapula, Kambo, Kabwena, collectivité – secteur Kafira : groupements Mwemena, Mukebo),

- Mpweto (Moero, groupement Mukulu, Mwenge wa Ngalaba ou Mutabi wa Bakunda, Kasongo Ka Mulumbi, Kyoni Nzini),

- Kolwezi,

- Mutshatsha (groupement Munanga Mukuleshi),

- Sandoa (groupement Kayembe Mukulu),

- Kipushi (groupement Kalwa),

- Kabinda (Baluba Lubangule et Beene Lufubu-Lumami),

- Ngandajika (Shakandi),

- Lwilu (Bene Matamba ou bene Kabamba Ngombe),

On retrouve les Baluba par parenté d’origine en Zambie (au total 25 tribus). Et entre Ndola et Kitwe, il se draine la Baluba river surnommée « kapita Bálúba » c’est à dire ce que les Baluba ont pu dépasser » (Idem, 2007 : 18-19).

Il existe pareillement des Baluba par parenté de provenance dans le Sud Kivu, à savoir les Babwari, les Bavira… comme le formule si bien encore Mutonkole Lunda wa Ngoyi :

« On trouve sur la presqu’île d’Ubwari, située au Sud-Kivu, sur le lac Tanganyika, une montagne appelée Mwanza-Lulu ou Mwanja-Lulu. La montagne du même nom est en fait située entre les villages riverains de Katoya et Homa, dans la collectivité de Mutambala, territoire de Fizi. Les Babwari qui ont donné ce nom se disent d’origine kiluba du Katanga. Or, dans le territoire de Malemba Nkulu, dans le secteur de Mwanza, on trouve une montagne appelée Mwanza-Lulu, la montagne Mwanza. Ce nom est un signe évident qui atteste l’origine kiluba des Babwari » (Idem, 2007 : 103 – 104).

Ajoutons à cette cartographie les Baluba de Kasongo et Kabambaré dans la province de Maniema, ainsi que les Baluba-Bayashi, Baluba-Tumbwe, Baluba-Boyo, etc. On les rencontre également au Zimbabwe où ils sont appelés Vakaranga (Bakalanga) (Mulundwe, 2001 : 72). Il convient de reconnaître que les Baluba ne se limitent pas à la seule région du Sud-est de la République Démocratique du Congo, mais ont également établi des diasporas autochtones dans plusieurs pays africains. Des communautés Baluba sont ainsi présentes en Tanzanie, au Mozambique, au Zimbabwe, en Angola, en Namibie, en Afrique du Sud et au Swaziland, où elles se sont installées entre le IXe et XVIIIe siècle. Ces établissements représentent des colonies de peuplement fondées par les Baluba. Les Zoulous par exemple sont ethniquement Baluba, et plusieurs preuves attestent cette identité kiluba des Zoulous. Ils ont formé selon Mulundwe, la nation Ngonyi qu’à partir de 18ème siècle, sans pour autant perdre leur origine ancestrale celle d’être Baluba (Mulundwe, 2001 : 35-38).

En République Démocratique du Congo, l’aire géographique du Buluba s’étend sur environ 500 000 km2, couvrant ainsi environ un quart du territoire national. Les Baluba étaient estimés en 2018 à plus des 15 453 327 millions d’habitants selon les recherches de Kabuya Lumuna Sando de l’Université de Kinshasa. Les Baluba représentent ainsi plus de dix pour cent de la population congolaise. Leur pays, le Buluba se limite :

- Nord : rivières de Mulongoy et Nkunda (sans les Baluba-Babwiri),

- Nord-est : lac Tanganyika,

- Nord-ouest : au croisement des rivières Lubilanji, et Luilu et rivière Lwembe,

- Sud : Bukanda et Mutshatsha,

- Sud-ouest : rivière Lubilanji,

- Sud-est : lac Moero, – Est : lac Tanganyika,

- Ouest : rivière Lubilanji.

Le territoire du Buluba occupe à lui seul ¼ de la superficie totale de la République Démocratique du Congo. En sus de cette ample étendue géographique, la population Baluba représente près de dix pour cent de l’ensemble des habitants du pays.

Le Buluba se distingue non seulement par sa densité démographique significative, mais aussi par ses vastes étendus de terres fertiles, s’étendant à travers des plaines luxuriantes et des savanes. Ses forêts abondent en gibier, ses montagnes majestueuses abritent une biodiversité riche et variée. Traversé par des cours d’eau de diverses dimensions, ponctué de grandes rivières et arrosé par le majestueux fleuve Kamalondo, ainsi que par des lacs poissonneux, le Buluba joue un rôle crucial dans le réseau hydrographique de la République Démocratique du Congo, assumant la fonction de château d’eau pour l’arrièrepays. Par ailleurs, cette région recèle d’abondantes ressources naturelles telles que le cuivre, le cobalt, le diamant, l’or, le lithium, le phosphore, le zinc, l’étain, le pétrole, le gaz naturel et le charbon fossile, même si la plupart de ces ressources demeurent encore largement inexploitées à ce jour.

Ces aspects mettent en lumière l’importance cruciale du Buluba dans l’économie et l’équilibre environnemental de la République Démocratique du Congo. Il est avéré que la sédentarisation humaine dans le Buluba remonte à plusieurs millénaires d’années. L’absence de documents écrits rend difficile la datation précise de la période de sédentarisation humaine dans le Buluba. Néanmoins, la combinaison de l’archéologie avec les récits mythiques et historiques offre des indications sur l’époque approximative où l’installation humaine dans une région. Démoule écrit à ce propos :

« L’étude des mythes, notamment ceux de l’origine du monde et de l’homme, pourrait également contribuer à préciser ces vagues de peuplement, dans la mesure où certains peuvent être regroupés dans leur thématique et leur construction, même si la plupart d’entre eux ont été recueillis à une date très récente » (Démoule, 2024 : 34).

Cette réflexion de Démoule souligne le rôle fondamental des mythes dans l’analyse des origines et des dynamiques migratoires de l’humanité. Les récits mythologiques ainsi que les récits historiques, notamment ceux relatifs à la genèse du monde ou de l’espèce humaine, constituent des témoins précieux susceptibles de révéler des indices sur les déplacements et les interactions entre différents groupes humains. Bien qu’ils soient généralement transmis de manière orale et consignés tardivement, souvent après des transformations profondes des sociétés qu’ils décrivent, leur thématique récurrente et leur structure permettent d’identifier des correspondances culturelles.

Ces convergences pourraient traduire des contacts anciens ou des processus migratoires partagés, offrant ainsi une fenêtre d’interprétation sur les mouvements humains anciens, en dépit des altérations inhérentes à leur transmission et à leur remaniement au fil du temps. Partant de ce raisonnement, la combinaison des récits historiques et mythiques avec les analyses archéologiques nous permet donc d’estimer approximativement la période de la sédentarisation humaine dans le Buluba aurait commencé. L’archéologue britannique, John E. G. Sutton, nous informe en parlant de la pêche avec des harpons que :

« Car bien que la fabrication de céramique (de la tradition à décor de lignes ondulées), qui souvent accompagne ces harpons, soit peut-être apparue dans le Nil moyen, il est possible que la tête de lance à dents de scie et son évolution vers le harpon aient résulté d’un développement technologique plus ancien en Afrique. Il aurait simplement été adopté par les communautés de pêcheurs s’installant au bord du haut Nil et des lacs situés à l’ouest lorsque les conditions favorables encouragèrent ce mode de vie voilà 10 000 ou 9 000 ans (…). D’après des découvertes récentes au Katanga, des dates supposées, de l’ordre de 90 000 ans, sont plus surprenantes encore ; nous sommes là dans des profondeurs de temps largement au-delà de ce qui est généralement imaginé dans cette région pour des gisements contenant des harpons. Ces résultats se basent sur une combinaison de tests scientifiques (excluant le carbone 14 en raison de l’ancienneté apparente des dépôts) ; s’ils sont corrects, ils indiquent qu’une technique avancée de travail de l’os (une matière qui n’est pas souvent préservée dans des sites aussi anciens) aurait été développée en Afrique centrale durant le Paléolithique moyen (Middle Stone Age) » (Sutton, 2009 : 317-331).

Cette citation nous fournit deux indices importants sur l’antériorité de peuplement et la sédentarisation dans ce qui est le Katanga même si le doute existe sur la séquence historique dû à la méthode de la datation utilisée. Rappelons tout d’abord deux faits majeurs : premièrement, le Katanga dans sa géographie actuelle est né le 12 mai 1894 (Mukena, 2004 : 46) et deuxièmement, les lacs et fleuves ainsi que des grandes rivières de pêche sont situées dans le Nord – Katanga ou dans les régions du Haut-Katanga mais dans les territoires de Baluba comme lac Moero ou Luapula. C’est – à – dire que la région concernée par ces pêcheurs dont la datation nous ramène approximativement vers l’an 90 000 ans est le Buluba. Sutton soutien également la pêcherie était une activité des peuples sédentaires et non pas des nomades. Il écrit :

« D’un point de vue nutritif et gastronomique, et par conséquent démographique et social, les implications sont très importantes. Non seulement les habitants des rivages des lacs et des rivières purent exploiter une réserve de nourriture riche et assurée toute l’année (sans les incertitudes et les pénuries saisonnières qui attendent en permanence les chasseurs-cueilleurs de la savane), mais ils ont également, avec leur régime riche en protéines et leur cuisine adaptée, accru l’importance de la maison et du foyer dans leur camp permanent (ou tout au moins saisonnier). En effet, l’importance nouvelle prise par la vie sédentaire est d’abord attestée par les poteries elles-mêmes. Fragiles, ces ustensiles ne conviennent pas à la vie nomade ; ils sont adaptés aux établissements humains stables et à la cuisine domestique. En conséquence, un site archéologique présentant une concentration significative de tessons de poterie ne correspond probablement pas à un simple campement, mais doit plutôt être interprété comme un lieu d’habitation régulier sinon permanent » (Sutton, 2009 : 317 – 331).

D’un point de vue archéologique, la région du Buluba semble avoir été occupée par l’homme depuis environ 90 000 ans. Cette hypothèse est appuyée, dans l’histoire kiluba, par des récits historiques qui suggèrent une ancienneté notable de la présence humaine dans cette zone. Parmi ces récits, il est particulièrement pertinent de mentionner celui rapporté par le grand chef Bemba, Mwamba, à Monseigneur Mathurin Guillemé, alors vicaire apostolique, lors de leur rencontre en 1892. Monseigneur Guillemé transcrivit cette tradition orale et la transmit au père Colle, qui la publia ultérieurement en 1913, contribuant ainsi à sa préservation et à son étude. Voici ce que relate ce récit historique : « Il existe une autre légende, que Mwamba, grand chef des Bemba, raconta dans un discours de bienvenue adressé à deux de mes confrères du Nyass en 1892, discours immédiatement noté par eux : « Autrefois les Européens et les Baluba vivaient ensemble dans l’Uluwa (Uruwa). Ils avaient un père commun, mais leur père les faisait travailler beaucoup. Ses fils alors se fatiguèrent de cette situation. Kitimkulu l’aîné et tous les autres qui étaient tous les chefs de village se levèrent pour aller chercher une vie plus douce. Les Baluba blancs passèrent la mer et allèrent en Europe où ils ont eu beaucoup de biens. Pour nous (Baluba noirs), arrivés sur le bord de la mer nous eûmes peur et le fils de Kitimkulu mourut, (…). La légende de Mwamba, comme on le voit, mérite toute notre attention. D’après ce vieux chef d’une grande famille, le peuple tout entier des Baluba s’est porté vers la mer, à une époque indéterminée, puis une partie est revenue en arrière » (Colle, 2021 : 46-47).

Il est essentiel de clarifier certains termes avant toute analyse. Les expressions Uluwa, Uruwa ou Buluba désignent toutes le territoire traditionnellement occupé par le peuple Múlúba (pluriel : Baluba) (Colle, 2021 : 1). La richesse de la géographie linguistique kiluba entraîne une certaine souplesse dans l’emploi des termes, permettant parfois l’interchangeabilité ou l’omission de certaines lettres sans que le sens en soit altéré. Ainsi, les Baluba de l’Est tendent souvent à omettre le « B » utilisé par leurs homologues du centre. Par ailleurs, l’expression « Baluba Blancs » se réfère aux Baluba Mwémá, désignant des individus Múlúba à la peau claire.

Un enfant Múlúba né avec une carnation claire est appelé Mwémá, une désignation qui diffère de celle attribuée aux albinos, nommés Ngoy’a-nsaka (Mutonkole, 2007 : 104). Vers le 8e siècle, les territoires de Kabongo, Kamina, Malemba Nkulu et Bukama étaient occupaient par les Baluba-Bakalanga qui avaient le teint clair (blanc). Ils n’ont commencé à perdre le teint clair lorsque les Baluba-Nkunda à peau noire vinrent s’installer dans ce territoire (Makonga, 1948). Bien qu’il existe encore des Baluba blancs au sein du Buluba, leur population tend à diminuer en raison des unions avec les Baluba majoritaires, à la peau foncée.

Revenons à notre récit recueilli en 1892. Les traditions orales transmises par les anciens Baluba de nos villages ne précisent pas la période exacte à laquelle une partie des Baluba aurait migré vers l’Europe. Cependant, il est possible d’estimer approximativement l’époque en recourant cette fois-ci à l’histoire et à la linguiste. Nous nous intéressons à l’occupation européenne par les Africains. Nioussérê Kalala Omotunde écrit : « De récentes études portant sur l’ADN des Européens, ont permis de mieux saisir l’histoire des migrations et des implantations des patriarcaux caucasiens depuis leur départ du Lac Baïkal en Russie vers la fin du IIIème millénaire de l’ère ancienne africaine, jusqu’à leur arrivée sur le continent européen, après une très longue période de nomadisme. C’est donc sous l’intitulé de « L’ADN de l’âge du Bronze » que l’Agence Science- Presse faisait état en 2015, du bilan d’une importante étude, démontrant qu’il y avait eu en réalité, trois grandes vagues de peuplement de l’Europe à travers les âges :

La première datant de 45 000 ans, qui concerne exclusivement les Sapiens modernes africains (Homme de Grimaldi),

La deuxième datant de 8 000 ans, qui concernent des populations africaines maîtrisant l’agriculture, donc pratiquant un mode de vie sédentaire,

Enfin, une dernière migration remontant à l’âge du bronze qui concerne tous les anciens migrants Caucasiens actuels, présents en Europe » (Nioussérê, 2020 : 19 – 20).

Nous nous intéressons ici à la deuxième vague d’immigration, particulièrement en rapport avec le récit kiluba, car les Baluba au teint clair ou blanc étaient non seulement sédentaires mais aussi des agriculteurs. Selon le récit de Pierre Colle, ils avaient quitté le Buluba parce que leur père les faisait travailler intensément aux champs, démontrant ainsi leur expertise en agriculture. Nous considérons que le récit du chef Mwamba correspond à une vague d’immigration des Africains vers le continent européen. Les Baluba qui se sont rendus en Europe étaient sédentaires et pratiquaient l’agriculture. Melon quant à la lui, a démontré la parenté linguistique entre le kiluba, le kikongo et l’ancien latin. Et d’après cet auteur, cette parenté remonte à l’époque où les populations noires d’Afrique centrale occupaient les régions de l’Italie et de la Grèce (Nioussérê, 2020 : 140-143). La parenté linguistique établie entre le latin et le kiluba apporte également un soutien à la véracité historique de ce récit. Par conséquent, il est plausible d’affirmer que la sédentarisation humaine dans le Buluba remonte au-delà de l’an 8 000 avant notre ère.

2 Replies to “ATLAS DE LA GÉOGRAPHIE TERRITORIALE DES BALUBA EN RDC”

Kasoka Nkulu, décembre 2, 2024

Un jalon important vers notre affranchissement de nos énemies séculaires. Ils vont se mordre les doigts ce sera trop tard . Car nous venions de prouver en face du monde notre existence. Nous sommes entrain de vaincre la peur.

Kasoka Nkulu, décembre 2, 2024

Nous rendons hommage à toute l’équipe qui a mené ces recherche et qui a milité à son aboutissement. Nous disons félicitations.