Les éléments de la civilisation que nous verrons dans le troisième chapitre sont des caractéristiques culturelles, sociales, économiques et technologiques propres aux Baluba.

L’on sait que certaines civilisations ont progressé vers des stades plus avancés de développement grâce à divers facteurs tels que l’innovation technologique, l’organisation sociale élaborée, ou encore les échanges culturels enrichissants. Ces civilisations ont souvent bénéficié d’une longue histoire de progrès et de raffinement, leur permettant de réaliser des avancées significatives dans des domaines tels que la science, la philosophie et les arts. En revanche, d’autres civilisations ont stagné ou évolué plus lentement, demeurant à un stade considéré comme inférieur par rapport à leurs homologues plus développées.

Ces civilisations peuvent posséder des caractéristiques uniques et des particularités qui leur sont propres, mais elles n’ont pas atteint le même niveau de progrès ou de sophistication. Cette disparité dans les niveaux de développement des civilisations peut être attribuée à une combinaison de facteurs historiques, géographiques et sociétaux. L’accès aux ressources naturelles, la stabilité politique, et les échanges interculturels jouent un rôle déterminant dans le développement d’une civilisation. Ainsi, la comparaison entre les civilisations ne se limite pas à une évaluation de leur complexité ou de leur sophistication, mais requiert également une compréhension des contextes spécifiques ayant façonné leur évolution respective.

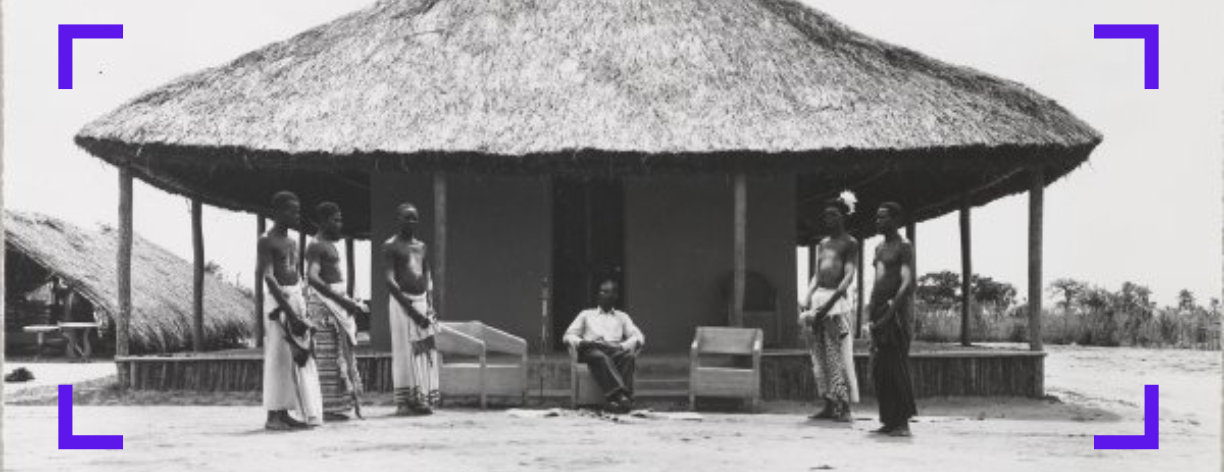

La civilisation kiluba a connu un développement significatif grâce à sa longévité et interaction dans le commerce à longue distance. Cette civilisation appartient à un peuple appelé Múlúba, Baluba au pluriel. Il descend d’Ilunga Nshi Mikulu et de Mbuyu Kibumbwe Longo. Il réside principalement dans le sud-est de la République Démocratique du Congo, mais ses embranchements ethniques se trouvent également dans la province du Maniema, à Lomami, en Zambie, en Angola, ainsi qu’au sud du Kivu, dans la presqu’île d’Ubwiri. L’idéal ethnique de ce peuple repose sur les concepts de Butobo, Bulopwe et les miyala. C’est un peuple qui se caractérise par un profond sentiment de solidarité et une forte valorisation de la liberté individuelle, et rejettent fermement toute forme d’asservissement. Leur pays se nomme le Buluba. Parlant de la civilisation kiluba, Petit écrit :

« La civilisation luba est aussi la seule en Afrique centrale dont l’archéologie permet de retracer le développement depuis le milieu du premier millénaire. La dépression de l’Upemba a maintes fois été fouillée, et les vestiges extraits de ses nécropoles témoignent d’une concentration de l’autorité et d’une croissance des échanges commerciaux liée à l’usage de monnaies relativement standardisées (croisettes, coquillages). Les Luba sont également de merveilleux artistes plasticiens, et l’on intégrera aux sources de ce travail -pour les réinterpréter éventuellement- certaines conclusions auxquelles sont parvenus les historiens de l’art » (Petit, 1993 : 6).

Tout est dit dans cette citation car la civilisation kiluba, un exemple captivant de l’antiquité, présente aujourd’hui une séquence historique discontinue s’étendant sur plus de deux millénaires. Sa longévité remarquable en fait l’une des civilisations les plus anciennes, comme nous le découvrirons en examinant les divers aspects de cette culture. Cette civilisation se distingue non seulement par son ancienneté, mais aussi par ses caractéristiques uniques et ses valeurs fondamentales. Parmi celles-ci se trouve un système complexe de valeurs sacerdotales, politiques et culturelles ayant façonné la société kiluba.

Sur le plan sacerdotal, la civilisation kiluba se caractérise par un profond respect des traditions religieuses et des pratiques rituelles. Les autorités religieuses occupent une place centrale dans la société, guidant les membres de la communauté dans leurs pratiques spirituelles et veillant à la préservation des traditions. Les croyances des Baluba se caractérisent par une richesse et une complexité remarquable, réparties entre dimensions religieuses et non religieuses. Sur le plan religieux, les Baluba adhèrent à une conception monothéiste, vénérant un Dieu unique, souvent perçu comme le Créateur suprême et l’entité omnipotente. Ce Dieu est considéré comme l’origine de l’existence des Baluba, qui se définissent la “Nation de la Promesse Divine” (Lukanda, 2018 : 20).

Cette notion de promesse divine constitue le noyau de leur cosmologie et est liée à des pratiques rituelles spécifiques. La promesse a été transmise par le biais du Butobo, un système religieux complexe représenté par les Bitobo, également connus sous le nom des Sacerdotes ou Prêtres Voyants-Sacrificateurs. Ces figures religieuses jouent un rôle primordial en interprétant les lois et préceptes divins qui régissent la vie des Baluba. Leur mission est non seulement de réaliser des sacrifices mais aussi de guider spirituellement leur communauté en transmettant des enseignements et en établissant des pratiques religieuses. Le Butobo repose sur un monothéisme strict, où l’adoration d’un Dieu unique est centrale, contrastant avec d’autres systèmes religieux qui pourraient inclure des panthéons de divinités ou de forces spirituelles multiples.

Dans ce contexte, il est essentiel pour les Baluba de préserver (et de revenir à) leurs valeurs religieuses ancestrales pour maintenir leur identité et leur cohésion culturelle. Ces valeurs se manifestent souvent à travers des rites, des cérémonies et des traditions qui assurent la transmission des croyances d’une génération à l’autre. En outre, les Baluba possèdent également un ensemble distinctif de valeurs philosophiques, reflétant leur vision du monde, leur éthique et leur manière d’interagir avec l’environnement et autrui. Ces valeurs s’intègrent souvent dans leur quotidien à travers des pratiques culturelles, des coutumes et des systèmes de pensée qui encadrent leur compréhension de la vie, des relations humaines et des obligations sociales.

La richesse des croyances des Baluba se manifeste non seulement dans leur vénération d’un Dieu unique et dans les rites associés, mais aussi dans la manière dont ces croyances se connectent à leur philosophie de vie globale. L’interaction entre la foi religieuse et les valeurs philosophiques constitue le socle de leur identité culturelle et spirituelle, et il est essentiel de comprendre et de respecter cette dualité pour apprécier pleinement la profondeur de leur héritage culturel.

D’un point de vue politique, la civilisation kiluba est remarquable pour ses structures de gouvernance élaborées. Le Bulopwe qui est le système politique par excellence des Baluba a servi comme le noyau de la civilisation politique pour nombreux peuples d’Afrique centrale et australe qui s’en étaient inspirés.

D’un point de vue social : bien que l’homme soit traditionnellement perçu comme le chef de famille, il convient de souligner que cette hiérarchie ne traduit pas nécessairement une inégalité stricte entre les sexes. En effet, les valeurs de la civilisation kiluba englobent des principes d’égalité et de respect mutuel, bien que la société demeure patriarcale dans son organisation familiale et sociale. Culturellement, la civilisation kiluba a développé un patrimoine riche incluant des traditions artistiques, des coutumes et des pratiques sociales uniques. On peut illustrer cela par l’art de spectacle ou de la scène :

« Les arts du spectacle fait des Baluba, le peuple réputé pour la diversité de sa chorégraphie, ses danseurs, à travers la vivacité de leur rythme et la vitalité de leurs mélodies, formaient les styles et/ou des confréries bien démarquées.

Les styles de danses les plus réputées sont : les Bambudye, les Bambwela, les Bibinda ou Bamayanga, Bamfila, bakabokola, bamudimba, bamadimba, bawandumbe, baminenge ou banshiba, bamididi, bulumbwe, bifwebe, Kaluku, Batundaile, mutomboko… ou danse d’investiture. Les instruments de musique comme le tam-tam à membrane vibratoire, les xylophones à calebasse… agrémentaient et rythmaient les airs de danse.

Plus de trente-six styles de danses étaient pratiquées traditionnellement et des véritables ballets agrémentaient les grandes cérémonies comme l’investiture d’un empereur ou le décès d’un haut dignitaire, la célébration d’une victoire après une guerre… » (Lukanda, 2016 : 201).

Ce patrimoine culturel est soutenu par un système d’écriture avancé, témoignant de la sophistication intellectuelle de la civilisation kiluba. L’existence de ce système d’écriture permet non seulement de préserver les connaissances et les récits de cette civilisation, mais aussi d’attester de sa capacité à organiser et transmettre son savoir à travers les générations. La civilisation kiluba se révèle être un exemple remarquable d’une société ancienne ayant su maintenir son identité et ses valeurs au fil des siècles, tout en contribuant de manière significative au patrimoine culturel et historique de l’humanité.

Être Múlúba dépasse la simple appartenance géographique ou ethnique ; cela englobe également un ensemble de valeurs, de traditions et de pratiques qui forment le socle de cette identité. Les Baluba ont une histoire marquée par des luttes pour préserver leur culture et leurs coutumes face aux changements imposés par des forces tant externes qu’internes.

Le défi actuel réside dans la préservation et la promotion de cet idéal ethnique tout en naviguant dans un monde en quête d’universalité civilisationnelle. L’universalisme, avec sa tendance à uniformiser les cultures et les pratiques, peut mettre en péril la diversité culturelle en érodant les spécificités locales.

Nous devons nous interroger sur deux questions fondamentales : que signifie être Múlúba dans le monde moderne ? Et pourquoi est-il essentiel que tous les Baluba s’engagent activement dans la sauvegarde de leur identité ethnique ?

Pour répondre à ces questions avec sincérité et intégrité, il est essentiel d’examiner non seulement les aspects traditionnels de la civilisation kiluba, mais également la manière dont ces éléments peuvent s’adapter et se renforcer dans le contexte actuel. Cela requiert une réflexion sur comment les valeurs civilisationnelles et les traditions kiluba peuvent offrir des perspectives uniques et précieuses dans un monde de plus en plus interconnecté. Il s’agit là d’un appel à la responsabilité collective pour maintenir vivante une culture riche tout en s’ouvrant aux nouvelles réalités de notre époque.

Le Buluba transcende la simple notion de territoire ; il constitue un espace sacré imprégné d’histoire, considéré comme la terre ancestrale des Baluba. Ce lieu représente le berceau de la civilisation kiluba, où les générations passées ont laissé une empreinte indélébile. Ces ancêtres ont non seulement vécu et réfléchi, mais ont également enduré des épreuves et combattu pour que les générations actuelles puissent hériter de leur civilisation (culture et de leur mode de vie). Leur sacrifice et leur dévouement ont été fondamentaux pour forger et maintenir la société kiluba, une communauté unie par des valeurs civilisationnelles et plus précisément par des traditions communes.

Les Baluba contemporains sont les descendants directs et les héritiers de ces ancêtres qui ont façonné leur identité ethnique. Ce lien avec le passé transcende la simple filiation biologique, constituant une continuité culturelle et spirituelle. Les générations disparues, dont l’influence demeure plus vive que celle des vivants, ont œuvré pour assurer que leur héritage perdure et se transmette de manière vivante et dynamique.

Il convient de noter que l’intégration d’autres ethnies dans le monde kiluba ne s’est pas réalisée par des moyens coercitifs ou par une annexion violente. Bien au contraire, ces groupes ont été accueillis et ont intégré la culture kiluba à travers un processus de fusion et d’assimilation volontaire. Leur incorporation s’explique par une affinité naturelle avec les valeurs et les pratiques kiluba, ainsi que par un désir sincère de s’associer à cette communauté. Cette adhésion ne résulte pas d’une domination imposée, mais d’une volonté partagée de s’approprier et de promouvoir les idéaux et les aspirations des Baluba.

Le Buluba demeure le symbole vivant d’une tradition civilisationnelle persistante et d’une identité ethnique qui transcende les générations. Il illustre la force et la résilience d’une culture qui continue de prospérer grâce à l’engagement des ancêtres et à l’adhésion des nouvelles générations.

Le Buluba est donc une patrie intangible et inaccessible. Elle n’a pas été créée par l’homme, mais s’affirme d’elle-même, demeurant cohérente en tout point. Ce n’est pas un bien matériel, mais plutôt un bloc pays homogène. Il est impossible de la décréter ou de la déplacer à travers les rivières selon le bon vouloir. Croire que la terre kiluba est identique à toutes les autres terres d’Afrique centrale revient à prendre pour une réalité objective ce qui n’est qu’une métaphore. En agissant ainsi, on commet une erreur gravissime aux conséquences potentiellement catastrophiques pour le Buluba et la civilisation kiluba.

Être Múlúba constitue une appartenance profondément enracinée dans l’héritage civilisationnel et sacré des Baluba. Plus précisément, ce statut est conféré uniquement à ceux dont les parents sont Baluba de première génération, c’est-à-dire qu’il est indispensable d’avoir des ancêtres directs, c’est-à-dire des parents Baluba tant du côté paternel que maternel. Ce critère repose sur la notion de « sang sacerdotal kiluba », une reconnaissance sacrée et héréditaire établissant un lien entre l’individu et la tradition religieuse spécifique des Baluba.

Être Múlúba dépasse la simple appartenance génétique ; cela implique également une immersion totale dans la civilisation kiluba. Cette immersion exige que le Múlúba vive en conformité avec les normes et valeurs traditionnelles définissant cette culture. Concrètement, cela se traduit par l’adhésion aux pratiques culturelles, alimentaires et religieuses propres aux Baluba.

La civilisation kiluba est riche et variée, englobant des traditions alimentaires spécifiques qui régissent non seulement les choix alimentaires mais également les rites et cérémonies associés aux repas. Ces pratiques alimentaires sont souvent imbriquées avec des croyances religieuses et spirituelles, faisant partie intégrante du mode de vie Múlúba.

Les valeurs sacerdotales sont également au cœur de l’identité Múlúba. Elles se manifestent dans le respect des traditions religieuses et des rites ancestraux, ainsi que dans l’accomplissement des responsabilités religieuses et communautaires. Le terme « miyala », se rapportant aux pratiques spirituelles et morales, est essentiel dans ce contexte. Les valeurs de miyala englobent des principes éthiques, des normes de comportement et des traditions régissant les interactions sociales et les pratiques religieuses au sein de la communauté kiluba.

Être Múlúba ne relève pas uniquement de la naissance, mais aussi d’un dévouement et d’une continuité culturelle. Cela implique une adhésion totale aux valeurs et pratiques traditionnelles qui préservent et célèbrent l’héritage des Baluba, tout en incarnant les principes sacrés et éthiques définissant la civilisation kiluba.

Être Múlúba requiert un engagement profond dans nos domaines d’expertise, visant à promouvoir et préserver la civilisation kiluba. Cette civilisation constitue le cœur même de notre existence, et il est impératif de la chérir et de la transmettre aux générations futures. Elle forme le socle de notre identité et la base de nos valeurs.

La civilisation kiluba est un cadre riche et complexe, englobant diverses dimensions de la vie des Baluba. Elle intègre des aspects religieux, laïques, politiques, juridiques et philosophiques qui définissent notre culture et notre vision du monde. Ces croyances et pratiques sont profondément enracinées dans notre histoire et nos traditions.

Prenons, par exemple, les croyances religieuses des Baluba. Leur conception de Dieu est particulièrement élaborée et repose sur le monothéisme. Les Baluba se considèrent comme Muzo wa Mulao, ou la Nation de la Promesse Divine. Cette perspective est nourrie par les enseignements et les préceptes fondamentaux de Butobo, Mbala et le Bulopwe, qui forment les fondements de notre foi et de notre compréhension spirituelle.

Butobo le principe de l’ordre divin et de la justice cosmique, Mbala est lié aux traditions et aux rites ancestraux régulant la vie sociale et spirituelle, tandis que le Bulopwe incarne la sagesse et l’harmonie dans les relations humaines. Ces éléments sont essentiels pour saisir la richesse et la profondeur de la spiritualité baluba, et ils sont cruciaux pour la préservation de notre héritage culturel.

En résumé, être Múlúba implique non seulement d’embrasser notre identité culturelle, mais également de travailler activement à la sauvegarde et à la transmission des valeurs fondamentales de notre civilisation. Cela exige une compréhension approfondie des croyances et des pratiques qui nous définissent, ainsi qu’un engagement constant envers leur préservation et leur célébration.

One Reply to “Civilisation des Baluba”

Nkulu kasoka, décembre 9, 2024

J’en suis fier